|

�c.�h.�x�ɂ���

D.I.Y.�Ƃ�"DoItYourself"�̗��̂ł܂�u���ł������ł���Ă��܂����I�I�v�Ƃ������Ƃł��B

�̂ƈ���čŋ߂͋ߕӂ̃z�[���Z���^�[�ő��̍H���ޗ����ȒP�ɂ�������ɓ���悤�ɂȂ�܂�������A�f�l�̐l�ł����̋C�ɂ����Ȃ�Α��̍�Ƃ͎����ŏo���܂����A�����̎d�オ��̓���C�ɂ��Ȃ���Ώ\���ɑΉ��ł��܂��B

�܂����̑����̓�����ۂɎg�p�i�����j�������قNjC�ɂȂ�Ȃ����̂ł��B �ꕔ�����ōs���ɂ������ڂ�����܂����A���ۂɂ̓K�X�H���Ƌ����H���ȊO�͂��ƊȒP�ɏo���܂��B

���R���{�ɂ͓d�C�H���@���̋K���������ς�����A�ꕔ�͈�@�H���ƂȂ�܂����A�e���t�H�[���Ǝ҂̗��ꂩ�炵�Ă����{�ɂ͋K�����������Ă��ꂪ�������čH��������������Ă���v���̈�ɂ��Ȃ��Ă���悤�ł��B

�A�����J�Ȃǂł͐E�l����H�A�����A�d�C�A�K�X���̍H����S������Ă��܂��A�܂��g�p����ޗ������{�̂悤�ɒ� �Y�Ȋ֘A�i�Ⴆ�Γ������j���̋K���������A���{�Ŕ����Ă��镨�����͂邩�Ɉ�����ɓ���炵���ł��B

�܂�����͓��{�̃��[�U�[�̐ӔC������̂ł����A�C�O�ł͎��ނ̑����̏��⏝�݂ɑ�����ŁA�ǂ����g���Ώ�������Ƃ̂��ƂŁA���[�U�[�����܂�C�ɂ��Ȃ����̕����[�J�[�̐����Ǘ��R�X�g���啝�Ɍy������Ă���悤�ł��B

���{�̏ꍇ�͏����ł����A����Ȃǂ���������ɃN���[���A�������ɂȂ�܂��̂ł��̕������Ȃ��Ă���̂������ł��B

�ł�����A���̎��ށE���ޓ��͈ꕔ�̒ቿ�i�̒��A���i�������C�O�̃��[�J�[�ł����{�����̂��̂͌��������d�ɍs���A�܂���������d���ɂ��Ă��̃N���[�����瓦��悤�Ƃ��A���̌���

�A�����i�������ɂȂ��Ă��܂��B

D.I.Y.�̖��͂́A�����Ɉ����ȒP�ɂ������̍D�݂Ɏd�グ�邩�Ɖ]�������Ƃ������܂����A���������̎�ɂ܂ŋK���̖Ԃ͂͂�����ꂽ���Ȃ����̂ł��ˁB

���c.�h.�x�̗��j

�����A�c�h�x���V�����Ӗ��������Ē��ڂ����Ɏ������̂̓��[���b�p�ɂ��������E��� ��̍r�p�����s�s�A�Z��̕����^���ɂ���܂��B

�C�M���X�ɂ����āA"�c�h�x"�������t�Ɏs���^�����N����A�Z��̏C���A���P�Ɋւ����� �uDoityourself�v����������A�l�X�̐����̒��ɂc�h�x�̎v�z���蒅���Ă����܂����B

1960�N�㒆���ɃA�����J�ɂ����ď���҃j�[�Y�����Ƃɂ����Z�֘A�̏��ނ𑍍��I�ɕi������ ���{�i�I�c�h�x�z�[���Z���^�[���o�����܂��B

���{�ł́A1972�N�ɑ�^�z�[���Z���^�[�����܂�܂����B �䂪���ɂ�����Z�֘A�̃}�[�P�b�g�́A�����ԑ�H�E�����E����E�d�C�����Ƃ̎�ɂ䂾��

���Ă����܂����A������@�Ƀ��[�J�[�ɂ�����҂̎g���₷�������ޗ��̊J���������āA�}���ɎY�ƂƂ��Ĕ��W���Ă������̂ł��B

���������āA�c�h�x�̊T�O���̂��̂͐l�Ԃ̖{�\�Ɋ�Â����ɍL�͈͂ȍs���l���ł��邪�A�c�h �x�Y�ƂƂ��Ă̊T�O�́A���`�I�ɂ�"�Z�܂��̕�C�E���P�E�ێ��E�Ǘ�������̎�ōs��"����

�Ɋւ���Y�ƂƂ�����ł��傤�B

�@

| ���t�H�[�� |

|

���̎���̓��t�H�[������Ƃ����A�����e�i���X�Ɠ����������ȖʂŌ�������Ă��܂��B

��̒z�P�T�N�����h�Ƃ����A���̊ԉ�������Ă��Ȃ����������Ƃ̂�����Ƃ���Ɍ���܂��B����͎����ŏo���郊�t�H�[������ɍ쐬���Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ������ȒP�ɂ̓��t�H�[���͏o���Ȃ��Ǝv���܂��B�Ǝ҂̒��N�̋Z�p�������ł��`���ł���K���ł��B

����Ȃǂ��������܂�����A���C�y�ɂ����k���������B

|

���������t�H�[������ɂ�

�i�P�j�܂��͓�����O�̂��Ƃł����A�����ŏo���邱�Ƃ͎����ł��܂��傤�B���̃T�C�g�ɏ�����Ă�����e�ł������ɂ��������Ƃ͂���܂���B

�i�Q�j�o���Ȃ����Ƃ͋Ǝ҂ɂ��C���I���̎��̒��ӓ_�Ƃ��ėǐS�I�ȋƎ҂�T�����Ƃł��B���Ђ����Ă��Ȓ��Ԃ����������p���������B

�i�R�j�Ǝ҂�I�ԂƂ��̒��ӓ_�Ƃ��āA�܂���x�����œd�b�������܂��傤�B�����őΉ����Ă���Ȃ��Ƃ���͂�����Ɨp�S�����ق���������������܂���B�ǐS�I�ȋƎ҂͓����ł��Ή����Ă����Ǝv���܂��̂ŁB�i�d�b�������鑤���}�i�[�����A�����m�肽���̂��v�_���i���Ă�����悤�ɂ��܂��傤�B�j

�i�S�j���Ƃ͌��ς���Ƃ��āA���e�Ƌ��z�ɂ������Ǝ҂ɗ��݂܂��傤�B

���Ђł͓����Ő��Ёi�R�В��j�̌��ς���������߂��Ă���܂��B���킵�������s���Ȃ����߂́w���ς�ҁx���������������B

�₳�������t�H�[��

�����ł̓v���ɗ��܂Ȃ��Ŏ����łł���ȒP�ȃ��t�H�[�����Љ�Ă��܂��B�Ȃ�ׂ������łł��邱�Ƃ͐ϋɓI�ɂ���Č��܂��傤�B

�Ԍ˂̒���ւ�

�Ԍ˂̒��ւ������܂��傤�B����Ă݂�ƈӊO�ƊȒP�ł��B�Ǝ҂ɗ��ޔ��z�ȉ��ŏo����� �v���܂��B

���p�ӂ������

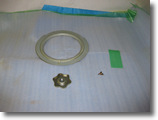

�E�V�i�̖Ԍ˒��肩���p�̖ԁi���ۂ̃T�C�Y���傫�߂ɂ��������������j

�E�ԉ������S���i�S���r�[�g�Ƃ������܂�)�E�c�C�����[���[�i�������ݗp���[���[�j

�E�|���p�u���V�E�J�b�^�[�E�N���b�v�i�Ԍ˂̘g�����߂���́F����o�T�~�ł��j

*���ׂăz�[���Z���^�[�ȂǂŎ�ɓ���͂��ł��B

���w�����̒���

�E�Ԃ̑傫���́A�Ԍ˂̘g���A�㉺���E��10cm�ȏ�]�T���łȂ��Ƃ��Ȃ�ꂵ���͂��B�������S���̑����́A���܂œ����Ă����z��������Ɛ��Ď����Ă����ΊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B

���Ȃ݂ɑ�����3.5mm�A4.5mm�A5.5mm�A6.8mm�̂S��ނ���̂ŁA�K���ɔ����Ă��Ȃ��悤�ɁB

�E�������S���̒����́A�Ԍ˂̘g�̒����ɂ��킹�Ĕ������ƁB

�������A�������ލۂɌ��\�L�т�̂ŁA�]�T�������Ĕ���Ȃ��Ă��A�r���ő����Ă����v�ł��B

�E�c�C�����[���[�͐�ΕK�v�ł��B

������ւ��̎菇

1.�Â��Ԃ��͂����܂��B �������S�����Ƃ�܂��i�h���C�o�[�Ȃǂň��������S���������グ�܂��傤�j�B�S������Ă��܂��܂��ƖԂ��ȒP�Ɏ��܂��B��ꂽ��A�������S���̍a���u���V�ő|�����Ă����܂��傤�B

2.�V�����Ԃ̏��� �g�̏�ɐV�����Ԃ�u���܂��B�Z���ӂ̈�����N���b�v�ʼn��~�߂��܂��B

3.�������S������������ �E�����̐l�͔����v����i�����j�ɂȂ�悤�ɁA����N���b�v�Ŏ~�߂��Z���ӂ���A �������S�����������݂܂��B

���̎��Ă����͖Ԃ�Z���ӂ̑��g�̏ォ��y�������� �āA�Ԃ��߂ɂȂ��Ă����Ȃ��悤�ɂ��܂��B

���ɒ����ӁB�Ƃɂ������~�܂��Ă����Ԃ����̂܂܂ɁA�������S�����������݂܂��B ����Ɠ����悤�ɁA�Ă����͖Ԃ��y���������܂��B��`���Ă����l������ꍇ

�́A�Ԃɏ���Ă��Ă��炤�Ƃ����ł��傤�B

�c��̂Q�ӂ������ē���܂��B���x�͋Ă����ŖԂ����������Ȃ��̂ŁA�N�� �b�v����`���̐l�Ɏ����Ă��Ă��炢�܂��B

�[�����̓��[���ɒ܂݂����̂��t���� ����̂ŁA�����ʼn������݂܂��B �S����������A������x���[���[�ʼn������S������������ �����܂��B�����̓L�`���Ɗm�F���Ă��������B

�S���̂��܂���X�ɉ�������Ŋ���

���d�グ �Ō�ɗ]���ȖԂ��J�b�^�[�Ő�܂��B�Ԃ���������C���ɂ���ƁA�Ƃ��ꂢ�ɐ�܂��B

�ǂ������J�b�^�[�ł��Ȃ��ƁA�]�v�ȃq�Q���c��܂��B���g�̓A���~�f�ނȂ̂ŃJ�b�^�[�ł��ȒP�ɏ������܂��̂ŁC���ӂ��܂��傤�B

�ǎ��̓\�肩��

�ǎ��̓\����́A�͂��߂͓�����̂ł����A�菇�ƃR�c�������߂A�ȊO�ƊȒP�ɏo����悤�ɂȂ�܂��B��x�A�����Ă݂Ă͂������ł��傤���B����Ȃ������͖��n�ɋ߂����̂ŁA�������킹�Ȃ��Ă��ǂ����̂��g���̂��ǂ��Ǝv���܂��B�����̗l�q����V����āA�C�����ς�邱�Ƃł��傤�B

������ȓ���K�v�ł�

�����o�P�A�̂�p�͂��A�n�x���A���i������j�A���A��������K�A�J�b�^�[�A�͂��݁A���ݑ�

���ǂ̍ގ����m���߂܂��傤�B�ǂɎg���Ă���ގ��ɂ���ĉ��n��肪����Ă��܂��B �����^���A���������ǁE�E�E�ǂ̌���Ђъ���͗\�߃p�e�ŕ�C���Ă����܂��傤�B����������y�C���g�E�E�E�y�C���g�̂͂��ꂩ�������Ƃ���̓T���h�y�[�p�[�ŗ��Ƃ��Ă����܂��B

���ύ��E�E�E�؍H�p�{���h�𐅂Ŕ��߂đS�ʂɓh��A�����Ă���ǎ���\��܂��B ���ǁA�@�ەǁE�E�E�x�j���n�ɍ�蒼������A�lj������p�V�[���[���g���ȂǁA���n����

�����Ă���ǎ���\��܂��B

�������̌����}�i�W�J�}�j�������܂��傤�B�܂��ǂ̃T�C�Y�𑪂�A�ǎ����K�v�ȗ� �����ς���܂��B�ǎ��̑傫���́A���ۂ̕ǂ��T�����Â傫�����Ă��������B�p���ڂ��ǂ��ɂ�����ǂ����ȂǁA�}��

�ɏ��������܂��B

���ǎ����܂��傤�B�ǎ�����舵���Ă��邨�X�֏o�����܂��傤�B���̎��ɁA��قǕ`�����}�� ���ꏏ�Ɏ����Ă������Ƃ�Y�ꂸ�ɁB�p���ڂ̕����Ȃǂɂ��ď������Ă��炤�̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ӊO�Ƃ��낢�닳���Ă���邩������܂���B

�ǎ��ɂ͂R�^�C�v����܂��B �̂�Ȃ��ǎ��E�E�E�����ł̂��\��^�C�v�Ď��ǎ��E�E�E���� �ɐ������ē\��^�C�v�S���ǎ��E�E�E�������ē\��^�C�v�B�V�[���^�C�v�͔S���͂������Ē���Ȃ����������Ȃ��̂ł��܂�E�߂��܂���B

���Â��ǎ����͂����܂��傤�B�ǂɌÂ��ǎ����\���Ă���ꍇ�A�Â��ǎ����͂����܂��B�ǎ��͂Q�d�ɂȂ��Ă��āA�ǎ����͂����Ă����ƁA�ǎ��̕\��

���͂���A���Ƃɔ��������c��܂��B����͂��̂܂ܕǎ��̉��n�ƂȂ�܂��̂ŁA���̏�ɐV�����ǎ���\��Ȃ����܂��B

���ْf�����܂��傤�B���n�̕ǎ��́A�ǂ̍����{�T�����ɍْf���܂��B�����͕��ɍ��킹�ď����傫�߂Ɏ��܂��傤�B

���ǂɈ�����܂��傤�B�ǎ����܂������ɓ\�邽�߂ɁA�ǂɐ����������܂��B���̂������Ő���������A���ꉈ���Đ��������Ɨǂ��ł��傤�B

�����悢��ǎ���\��܂��B�ǎ���\�鎞�́A�܂���̕�����\��A�ǎ��ƕǂ̊Ԃɋ�C������Ȃ��悤�ɁA�������牺�ɍ��т����A�����Œ�������O���Ɍ������āA���E�����ɍ��т����܂��B�ǂ̏㉺�̗]���������́A�|�ׂ������̒�K�Ȃǂł�������Ɖ������A�J�b�^�[�ŗ]���ȕ�����藎�Ƃ��܂��B

�Q���ڂ���̕ǎ��́A�ꖇ�ڂƂQ�`�R�������x�d�˂ē\���Ă����܂��B

�Ō�ɂP���ڂƓڂ̐܂�d�Ȃ����������K�Ȃǂ����ĂĂ܂������ɐ藎�Ƃ��܂��B���̌J��Ԃ��œ\���Ă����̂ł����藎�Ƃ���Ƃ���ԓ���̂Œ��ӂ��Ă��������B

���̑��̃��t�H�[��

���ɂ���

���d�グ�̎��

�P�D�؎��n

��ʓI�ɑ����؎��n�̏��ɂ́A�t���[�����O������܂��B

���_�́A�ق��肪�������|�����₷���A���x�����萶�����₷���A���̑����ꂪ�t���ɂ������B���_�Ƃ��ẮA���ׂ�₷���A��������ɂ����A���肪���₷�����ł��B

�t���A�ނ̐F�͑傫�������ĂR��ނɕ������A���C�g�n�A�~�f�B�A���n�A�_�[�N�n������܂��B

��ʂɂ̓~�f�B�A���n���嗬�ł����A�_�[�N�̏ꍇ�͕������Â��C���[�W�ɂȂ肪���ɂȂ�܂��B�t�Ƀ��C�g�̏ꍇ�͕����𖾂邭����Ӗ��ŁA�q�������ɂ悭�g���Ă��܂��B

�H�@�Ƃ��Ă͊�b�̓y��ɗ���g�݁A�x�j���Ȃǂ�ł��t���A���̏�ɐڒ��ނp���đł��t���܂��B

�ޗ��ɂ́A�u���b�N��̂��̂Ɣ�̂��̂�����܂����A��ʂɔ�̂��̂��p�����Ă��܂��B���݃t���[�����O�ނ̎嗬�͂P�Q�~���̌��݂ł���������P�T�~���Ƃ��P�W�~���Ƃ��̍ޗ����g�p����ق�����������Ȃ��������肵�����ɂȂ�܂��B

�؎��t���A�̃����e�i���X�͂܂����b�N�X��������ԑ�ł��B

�ŏ��̃��b�N�X���������߂ɂ����Ă����Ə����t���ɂ����Ȃ邵�A������ȒP�Ɏ���悤�ɂȂ�܂��B�܂������o�����ꍇ�A�N�������p�e���Ŗ��߂Ă��Ζڗ����ɂ����Ȃ�܂��B

�Q�K�̕������t���[�����O�ɂ���ɂ́A�K���̕����։��������̂Ŗh����������K�v������܂��B�i���݂̓��[�J�[����Q�K��p�̃t���[�����O�ނ�����h������

�ɗD��Ă���B�j

�Q�D�@�ێ��n����

�@�ێ��n���ނ̓J�[�y�b�g��p���`�J�[�y�b�g���ł��B�����̗��_�́A�_�炩���A�g�����A���������ɂ����A����ւ����ȒP�ł��邱�Ƃł��B

���_�Ƃ��ďグ����̂́A����₷���A�_�j�Ȃǂ��t���₷���A�|�������ɂ������ł��B�܂��p���`�̏ꍇ�A������ƉΏ�����Ƃ������_����܂��B

�p���`�͈�Ԉ����ޗ��ł悭�q�������ȂǂɎg�p����Ă��܂����A�Ȃ�ׂ��l�̗��p�̏��Ȃ��[�˓��ł̎g�p�̂ق���������������܂���B

�J�[�y�b�g�̎{�H�̕��@�ɂ͑傫�������ē��ނ���܂����A��̓R���p�l�Ȃǂ̏�Ƀm���\�肷����@�A������̓t�F���g���̉��n�ނ�~���ăO���b�p�[�ŌŒ肷����@�ł��B

�O�҂̏ꍇ�ȒP����R�X�g�ł������G��͂���قǗǂ��Ȃ��A�܂�����ւ��̎����n�̃x�j�����߂���Ă������Ď�Ԃ������鎖������܂��B

��҂̏ꍇ�͊��G���ǂ��A����ւ����ȒP�ł��݂܂��B�܂��ŋ߃J�[�y�b�g�̗��ɃN�b�V�����𗠑ł��������̂��m���\�肷����̂�����܂����A�����͒���ւ��̎��A�N�b�V�������߂���̂ɓ\��ȏ�̎�Ԃ��|����̂ŁA���܂肨�����ߏo���܂���B

�����e�i���X�̕��@�Ƃ��ẮA���܂߂ɑ|���@���������ܔ���������܂������G�Г��Ő@�����A���̌�悭���ڂ����G�ЂŐ@���グ�鎖�ł��B

�R�D�����n����

�����n���ނƂ̓N�b�V�����t���A��m���D���V�[�g���̂��Ƃł��B

�����̗��_�́A�|�������Ղ��A���ɋ����A�R�X�g�����������グ���A���ɂQ�Ԗڂ̗��R�Ő����Ɏg���鎖�������ł��B

���_�͊��ƕ\�ʂ��ア�A�|�����悭���Ă����Ȃ��ƕ\�ʂ��ׂƂ��Ă���A����ւ����\�z�ȏ�Ɏ�Ԃł���A�����グ���܂��B �{�H�̕��@�͖w�ǂ̏ꍇ�m���\��ŁA���ʃe�[�v�œ\����@����܂����A�����ɉ��тĂ��ă{�R�{�R�ƕ����オ���Ă��܂��܂��B

�ޗ��Ƃ��ė������ł��̂��̂́A����ւ��̂Ƃ���������ꂸ��ςȋ�J������܂��B

�Ǝ҂ɂ���Ă͌������đO�̏��ނ��߂��炸���̏�ɏd�˓\�肷��ꍇ������A���̏ꍇ�g�p���Ă��邤���ɉ��̃V�[�g�̕��̌`�������オ���Ă��܂��B���n�̏ꍇ�͗ǂ��̂ł��������̏ꍇ�͔����������ǂ��ł��傤�B

�z�ł��̏ꍇ�A�R�X�g�͑����������܂������x������A����ւ����ȒP�ł��B �����e�i���X���@�͒�����܂��g�p���܂����A���̑����b�N�X�������鎖���d�v�ł��B���b�N�X�������鎖�ɂ�艘����t���ɂ����Ȃ�|�����y�ɂȂ�܂��B

�S�D�^�C���E�� ����͂��܂�ؑ��Z��ɂ͓K���Ă��܂���B�ǂ����Ă��ؑ��̏ꍇ�������̂̂Ђ��݂��傫���̂ŁA�^�C���E�Γ������Ɏg�p�����ꍇ�A�����ɕ����Ă����芄�ꂽ�肵�Ē�

�탂���^���n�i���ƃZ�����g�j�łȂ���Ύ{�H�o���Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B

�i���ւ̓y�Ԃ◁���̓y�ԂŎg�p���邭�炢�j�܂��A�R�X�g���������ޗ��ɂ���ĈقȂ�܂������ē������`�����~�قǂ�����܂��B

�ǂɂ���

�ǂ̍H�@�傫�������Đ^�ǂƑ�ǂ̂Q��ނ�����܂��B

�^�ǂ͒|��g��œy��h��A�f�M�E�ωE�h�����̋@�\������܂����A���݂͒|�g�ݐE�l�̕s���������Ėw�Ǎs���Ȃ��悤�ɂȂ茻�݂ł͈ꕔ�c�ɂ̑�@��ōs���Ă�����x�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��H�����P�s�����ƂɊ������K�v�Ȃ̂Ŏ��Ԃ�������A�E�l�ƌĂ��ɂ͂T�`�U�N�ȏォ���邻���ł��B

��ǂ͌��ݎ嗬�̍H�@�Œ��g�݂̊Ԃɒf�M�ނ����A�{�[�h�E�x�j�����ŗ��ʂ���͂��݂� �ލH�@�ł��B �ǂ̎d�グ��܂��ɕ�����ƂR�̕��@�ɕ������܂��B

��͉��ς̎d�オ�������Ŏd�グ����@�A���Ƀ{�[�h�E�x�j�����ʼn��n�����ăN���X���Ŏd�グ����@�A�����Ă�����̓V�b�N�C�E�W�����N�E�ȕǓ��̍����Ŏd�グ����@�ł��B�h���d�グ�̕��@������܂������

�Z��ł͂��܂�s���Ă��܂���B

���ύ��̎��

�����ȓ˂���\�������̂������ꂽ�v�����g�V�[�g��\�������́A�H��ŃN���X�̂悤�ȍޗ������炩���ߓ\��t�������̂Ȃǂ�����܂��B

���݂͂Q�D�V�~������T�D�T�~���܂ł���A��ԑ����̂͂S�~���̃^�C�v�ł��B���R�����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��ł����A�S�~�ł��Ȃ�Ƃ��x��͂���܂���B

�N���X�\��̉��n

�p�{�[�h����ʓI�ň�ԑ����g���Ă��܂��B���݂͂X�~���ƂP�Q�~���̂Q��ނ�����ǂɂ͂����ɂP�Q�~���̂��̂��g�p����܂��B�}���V�����̖w�ǂ�������Ĕ���ł͂X�~�����g���Ă��鎖������܂����A�X�~���̏ꍇ�q�W���Ԃ��邾���Ō��������Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ŁA�o���邾���P�Q�~�����g�p�������������ł��傤�B

�V�b�N�C���̓y��

���n�Ƃ��ă��X�{�[�h��܂��B�����Ĉ�U�v���X�^�[���ʼn��h�肵�Ċ��������Ă���d�グ�h������܂��B�V�b�N�C�͔N�X�����ė��Ă��茻�݂̑����͖ȕǂ����S�ł����A�ȕǂ̏ꍇ�\��

���キ�A�|������������ꂽ��A�����t���₷�����_������܂��B���_�Ƃ��Ă͈����Ŏ�ނ��������Ƃł��B

�W�����N�̏ꍇ�͍ŋ߂̂��͍̂d���܂��܂܂�Ă��ĕ\�ʂ����Ŗ��[�����̂ł���܂����R�X�g�͍������A�͗l�����������F���������̑I���ƂȂ�܂��B

�V��ɂ���

�V��̍ޗ��傫��������ƂR�ɕ������܂��B

�P�̓N���X�d�グ������̓W�v�g�����̉��σ{�[�h�d�グ�B �����P�͘a�����Ɏg����ؐ��̓V��ł��B

�����Ă�荋�ɂ��邽�߂̘a���p�̊i�V��A�m���p�̏��V�䂪����܂��B �N���X�d�グ�̏ꍇ��� �ɂX�~���̃{�[�h�����n�Ɏg���܂��B

�ǂƂ̔[�܂�͈ꎞ��ڒn�������@���͂��܂������A���݂͉�艏�Ō���̂��嗬�ł��B ���σ{�[�h�̏ꍇ���n�̎V��ł��{�[�h�������肷�邩���ă^�b�J�[���B���Ń{���h���p�Ŏ~�߂܂��B

���σ{�[�h�ɂ���ނ������āA�\�ʂɃv�����g�����������̂͂悭���Ĕ���ȂǂɎg�p����܂��B���̑��{�[�h�̕��̂��́A���̓I�ɂȂ��Ă�����̂�����܂��B

���ɗ��̓I�Ȃ��̂͏d���Ȗ��̂��̂�����A���͂ɂ͕����g�p����艏�Ƃ̔[�܂�����ꂢ�ɂ��܂��B

�a���̖ؐ��̓V��̏ꍇ�傫�������ĂQ��ނ���A�Ɖ���t���ēV��������d�ˑł����Ă�����̂ƁA��ڒn������ĕ��R�Ɏd�グ����̂Ƃ�����܂��B

�O�҂͋����a����t�ɋZ�I���Â炵���a���Ɏg�p����A��҂͈�ʓI�Șa���ɂ悭�g���܂��B

�܂������̍ޗ��͍��܂ł͓˂������������̂ł������݂͈�����̂������悤�ł��B

�܂��ŋߘa���ɂ��m���ɂ��g����ؐ��̓V��ނ��o�Ă��āA�g�����ɂ���Ă͖ʔ������� ������܂��B

�V��̃����e�i���X

�N���X�̏ꍇ�͑��̃N���X�Ɠ����悤�Ɍy���G�Њ|�����o���A�v�����g�̂��̂��������G�Њ|�����o���܂����A���� �̃{�[�h�܂��͖ؐ��̏ꍇ�̓V�~�ɂȂ�₷���̂Ś����͂炤���x�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�O�ǂɂ���

�O�ǂ̎��

��ނƂ��ăJ�L���Ƃ��A�����t���h������A�y�ʃR���N���[�g�p�l���A�������p�l���A�V�b�N�C�d�グ�A�^�C���\�蓙�̕��@������܂��B

�J�L���Ƃ�

�����^���J�L���Ƃ��A���V���J�L���Ƃ���������ȑO��Ԃ悭�g���Ă��������ȕ��@�ł����A�f�U�C���I�Ɍ���肵�A�ォ��̐����t���h�������܂������Ȃ��Ȃǂ̗��R�Ō��݂͂��܂�s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�����t���h��

���݈�Ԃ悭�g���Ă��ē��ɍŋ߂̓S���n�̃{���^�C�������t���������A���̏ꍇ�ǂ̃����^���̏����ȃq�r�̓S���̉��тʼnB��Ă��܂����_������܂��B

������������ق�̏����ȃq�r�̏ꍇ�ŁA�����L����ǂ����Ă��o�Ă��܂��B�ꎞ�A�����Ƃ������ƂŃZ���~�b�N�X�h��������܂������A�q�r����A�ׂ����Ƃ���ł̐��R�ꓙ�̖�肪���茻�݂͂��܂�g���Ă��܂���B

����̕�

�Ă������������ł����A�����ނƈ���ĊO�ǂ̏ꍇ�̓��N���̂��g�p���܂��̂łǂ����Ă���X�̂Ђъ���A���ԓ�������܂��B

�������{���̖��͗ǂ��A�N�X�[���F�ɕς���Ă����ǂ�������܂��B�������h�Βn�擙�g�p�o���Ȃ��n�������܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�y�ʃR���N���[�g�p�l��

�H�����e�ՁA�H�����Z�����̗��R�ōH��ʼn��Ϗ������ꂽ���̂��ꎞ�̓v���n�u�A���݂͈�� �̖ؑ��Z��ł��g�p�����悤�ɂȂ�܂����B

���̂ɂ���Ă͖{���̃^�C����\�����悤�Ȃ��̂�����܂����A��͂�߂��Ō���Ǝ����ɖR�����Ƃ��낪����܂��B

�܂����C�̂���A�����t���͗l�̏ꍇ�͏ォ��ȒP�ɐ����t�����o����ł��傤���A���͗l�̏ꍇ���C����ς��Ǝv���܂��B

�������p�l��

�ȑO����X�܂�r���ȂǂŎg�p����Ă��܂������A�ŋ߂������̃��[�J�[���Z��p�ɔ̔����n�߂Ă��܂��B�܂��N��������قnjo���Ă��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������Ȃ��̂ł����A����܂ł̓X�ܓ��̌o���ł͏ォ��h���������ɂ������C�̏ꍇ�S����蒼���K�v������\��������܂��B

�V�b�N�C�d�グ

���ݕ��ʂ̏Z��ł͂قƂ�Ǎs���Ă��܂���B�O���̏ꍇ���n���{���̓y�ǂɂ���K�v������܂�����A���ꂩ����ǂ�ǂ��ė���Ǝv���܂��B

�^�C���\��

���Ȏd�オ��ɂȂ�܂����A���̂�����̂�p���͍̂D�݂ɂ��܂����������Ĉ����ۂ��d�オ��ɂȂ�ꍇ������܂��B�^�C����\��ꏊ�͌��։�肪�����A��͂�{�[�_�[�^�C���ŏo����Ό��݂̕ω��̂���^�C������ԕi�ǂ��d�オ��܂��B

�h�������ɂ���

�����̓h������

�O�ǁA�x�����_���̎肷��A�S�̉����E�݁A���̑��S�̕���������܂����A�����̊O�LjȊO�͖w�ǃy���L�d�グ�ōs���Ă��܂��B

�����̊O��

�������N���b�N�����s���Ȃ������E�O�ǂ̓h���@�@�h���̎�ނƂ��̕i��

�q�r����A���ꓙ�̏����v����ēh�����������ƂɂȂ�܂��B��̂P�O�N�߂��� ����̖ڈ��ł����A���z�E���z�̎��ɂ������@��ł��傤�B�ǂ����Ă��ǂ�ڂ�����A�傫����C�����肷��ƕ����I�ȓh���̕�C�ł͐F�����킸�A�悭�����Ă������ɂ�������Ƃ��̐F�̈Ⴂ���o�Ă��܂��̂ŗv���ӂł��B

�y���L�����̓h��

�ڈ��Ƃ��ăy���L�̉��������Ȃ��Ă������ł��傤�B���������T�C�N���Ƃ��Ă͂T�N�� �ŁA�����ł��T�r���o�Ă����瑁�߂ɕ�C�������������ł��B���Ƀp�C�v���̓T�r��ƃp�C�v�̓����܂ŃT�r�ăy���L�ŊO����h�����Ă������ɃT�r���o�Ă�����h�����߂���Ă����肷��̂Œ��ӂ��܂��傤�B

�A���~�̏ꍇ

�h�����t�����h�����Ă������ɂ߂���Ă��܂��̂ŃA���~�̏ꍇ�͌��������Ȃ��悤�ł��B

�x�����_�ɂ���

�Â������̏ꍇ�̓A�X�t�@���g�h���������A�ŋ߂̌����̏ꍇ�̓V�[�g�h�����嗬�ł��B�������������̂̓����E�c�݂��N����̂ŃA�X�t�@���g�̏ꍇ�͂��낭�A�V�[�g�̏ꍇ�ł��o�N�ω��ŃV�[�g���d���Ȃ芄��₷���Ȃ�܂��B

��C�̕��@

�ڗ������ɃR�[�L���O���Ă��ꂩ��h���h��������̂���ʓI�ł��B�h���h�����ȑO�̂��̂͌��������₷���ĂɂȂ�ƒ��̋�C���c�����ĖA�ƂȂ肻�ꂪ���̌����ɂ��Ȃ��Ă��܂������A�ŋ߂͉��ǂ�����h�肪�o���čd��������炭�����̂��o���Ă��܂��B�������h���h���͂����܂ł��ȈՏ��u�ŁA�T�N�O�サ�������Ȃ��ŏI�I�ɂ̓����^�����߂����đS�����ւ���K�v���łĂ��܂��B

�O���ɂ���

�ŋ߂͖w�ǂ��u���b�N���̎g�p�������A�ؐ��̂��̂͂߂����茸���Ă��܂����B

�u���b�N�̏ꍇ

���ʂ̃u���b�N�Ɖ��σu���b�N�̂Q��ނ�����܂��B���ʂ̃u���b�N���̂܂܂ł������̂ł����A���C���Ȃ���͂��h����������Ȃ�܂��B���σu���b�N�͍ŋ߃f�U�C�������l�����Ă��āA�R�X�g�����ƈ����A�������ȒP�Ȃ̂����͂ɂȂ��Ă��Ă܂��B

���ʂ̃u���b�N�̎d�グ���@

�����Ɠ����悤�Ɉ�U�����^���ʼn��h������ăJ�L���Ƃ��␁���t�����Ŏd�グ�܂��B���̏ꍇ���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͊O���̏ꍇ�A���ɓD�̂͂˕Ԃ��n��

����̎��C�������̂ʼn��̂Q�O�Z���`�ʂ͎d�グ�������^���̃R�e���������炢�łƂǂ߂Ă����܂��傤�B

���̑��^�C���\�������܂����A�o������莼�C�ɋ������́i���O�p�j��I�сA�Ռ��ł������ɂ����悤�ڒn�l�߂͕K������Ă��܂��傤�B

�L�b�`���ɂ���

�P�D�L�b�`���̎��

�L�b�`���̕��ޑ傫�������ĊȈՃL�b�`���i�P�̂̃Z�b�g�ŃJ�E���^�[���{�b�N�X���Ƃɗ���Ă�����́j�ƃV�X�e���L�b�`���i�J�E���^�[���P���Ɍq�����Ă�����́j�̂Q��ނɕ�����܂��B

�V�X�e���L�b�`���̎��

�傫�������ĂR��ނɕ�����A���S�I�[�_�[�L�b�`���A�Z�~�I�[�_�[�L�b�`���A�K�i�^�L�b�`��������܂��B ���S�I�[�_�[�L�b�`���͌ď̂̒ʂ肷�ׂĕʒ��̃L�b�`���ł����R�X�g�������A���ނ̐��@�덷���傫���A�I�v�V�����I�ȗZ��

�����Ȃ��Ȃǂ̖�������܂��B

�Z�~�I�[�_�[�L�b�`���͌��݈�ԑ����^�C�v�ŁA�e��̕��ނ������Ȏd�l�ŗp�ӂ���A���������R�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃ��o���܂��B���x�����肵�����̃I�v�V������I�ׁA�܂�����ɂ��������@�Ŏ��R�Ƀ��C�A�E�g�E���H���o���܂��B�A�����Y�Ȃ̂Ŕ�����R�`�S�T�Ԃ̔[����������܂��B

�K�i�^�L�b�`���͂������̃p�^�[���̒����炵���I�ׂȂ��A���@���̐���������܂��B�I�v�V�����ނ͏����������Ă��Ă܂����O�҂ɔ�ׂ�Ƃ܂��܂����Ȃ��̂�����ł����A���[�J�[�ɂ�������̂������[���͈�ԑ����ĉ��i�������B

�ꎞ�A���L�b�`���������L�b�`���Ƃ��Ă͂₳�ꂽ��������܂������A���݂ł͍��Y���[�J�[���i���E�f�U�C���Ƃ��ǂ��Ȃ�A�܂����[�J�[�ɂ���Ă͗ǂ����i�͗A���i���g�p�����肵�ėA���L�b�`���ɕ����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��B

�܂��g����������{�l�ɍ��������̂ƂȂ�A���Y�Ǘ����ǂ��N���[�������Ȃ��Ȃǂ̃����b�g������܂��B

����A���i�͉��i�������[����������A�����̊Ǘ����ނ��������̂ōŋ߂͖w�ǎg���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�Q�D�L�b�`���̐ݔ�

��������ŋ߂̓V���O�����o�[�̍����������w�ǂŁA�����������܂܂ł����삪�o���đ�ϕ֗��ɂȂ��Ă��܂��B���n������ŋ߂悭�g����悤�ɂȂ�A����

�̐����ƌ��p�̂��̂ƒP�Ƃ̐������g�����̂̂Q��ނ�����܂����P�Ɛ����̕����֗��ł��B

�܂���̂����ɒu���^�C�v�Ɣ��̒��ɂ��܂���^�C�v������܂�����҂̕����ڗ������������肵�܂��B �R�����d�C�̂��̂ƃK�X�̂��̂�����܂��B

���S���͓d�C�̕����ǂ��A���ؓ��̉Η͂̂��闿���ɂ̓K�X�̕��łȂ���ΊԂɍ���Ȃ��悤�ł��B

���ŋ߂̃K�X�R�����ɂ̓e���v���p�̉��x���m�̈��S���u���t���Ă�����̂��w�ǂł��B

�R�����ɂ͂R���ƂS���̂��̂�����R���̕����瓙���Ԃ��炸�g���₷���悤�ł��B���Ă��O�������Ж� �Ă��Ɨ��ʏĂ��̂Q��ނ���܂������ʏĂ��̏ꍇ�\����傫�ȋ����Ă��Ȃ����̂������̂ōw���̍ۂ͒��ӂ��܂��傤�B

�V�X�e�������W

�ŋ߂͓d�q�����W�t���̂��̂������I�[�u���Ɠd�q�����W����ɂ܂Ƃ܂�̂ő�ϕ֗��ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��R������V�X�e�������W�͍��Y�̏ꍇ�J�E���^�[�̊J���̑傫������

�u���w�Ǔ����ɂȂ��Ă���̂Ō�X�̓���ւ����ȒP�ɂł��A���̓_�͕֗��ł��B

�����W�t�[�h

�v���y���t�@���̂��̂ƃV���b�R�t�@���̂Q��ނ�����܂��B�z���͂͑O�҂̕��������A���C�A�E�g�⌚���̍\����ǂ����Ă��J���o���Ȃ��ꍇ�Ɍ�҂͕֗��ł��B

�H��@

�ꎞ�H�튣���@���͂��܂������ŋ߂͐H��@�̗��p����ϑ����Ȃ�܂����B����Ă��������Ŏ�������ꂢ�Ɏd�オ�邵�A���̂܂ܓ���Ă����Ď��Ɏg���Ƃ��ɏo���悢�̂ő�ϕ֗��ł��B

�������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͍̂����̓����Ԑ����ǂ������t���܂��̂ŁA�����Ȏ����N���X�^���Ȃǂɂ͎g�p���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�①�ɍŋ߃V�X�e���L�b�`���p�̂��̂��o�Ă��āA���U�O�Z���`�ɂ҂����������̂�����܂��B

�①�ɂ�I�ԂƂ����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂��̔��̊J������ł��B�V�X�e���L�b�`���p�͉E�p�ƍ��p���̔�����Ă��Ď��R�ɑI�ׂ���̂������A��^�̏ꍇ�͂P�^�C�v�݂̂ł������J�����w�ǂȂ̂ł��܂���͂���܂���B

�Ⓚ���̓h�A���ƈ����o����������܂����A�����o�����̕����g���₷���e�ʂ���������܂��B

�R�D���C�A�E�g�̃|�C���g

�L�b�`�����C�A�E�g���l����ꍇ��ԏd�v�Ȏ��͓��R�g������ł��傤�B�܂����C�A�E�g�̊�{�I�ȕ������Ƃ��Ăh�^�A�k�^�A�t�^�A���s�^������܂��B

�����͊������̕��ʏ�̌`���番��������̂ł����A�^�ɂ���Ă̓��ʂȖ��͂��܂肠��܂���B�v�͕����̌`�E�L���A���̈� �u�A���ꂩ��\�Z�A���q�l�̍D�݂ɂ���Ă����̒�����I��܂��B

�c�j�A�������͂k�c�j�̏ꍇ�A��ʓI�Ɉ�Ԍ����̗ǂ��̂͂k�^�ł��傤�B�܂��������L������Ȃ�̃{�����[�������o���ꍇ�ɂt�^��������������܂���B

�t�^�A���s�^�̏ꍇ�͂��̊Ԋu���d�v�ɂȂ��Ă��܂��B�L�����Ă��g���ɂ������A��������Ɛl�������Ƃ��ɂQ�l����Ȃ��Ȃ�A��� �I�ɂ͂P�Q�O�Z���`�ʂ��ڈ��ɂȂ��Ă܂��B

�R�����̈ʒu���A�[���ɂ���܂������̕ǂ��Œ�P�T�Z���`�A�o����R�O�Z���`�ȏ�͋Ă����Ă��������B

�������̂��̂�u���̂ɂ��֗��ł����A���ƌ����Ă��ǂ̉��ꂪ���Ȃ��Ȃ�܂��B���R�����ƃV���N�̊Ԃ͍Œ�S�T�Z���`�ȏ�K�v�ŁA�����X�y�[�X�Ƃ��ďd�v�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��J�E���^�[���l�H�嗝�̏ꍇ�A�k�^��t�^�L�b�`���ł͊p����R�������o���邾�����������悭�A���x�ɂ��M�c�����傫���̂Ŋp�߂��ɃR������ݒu����Ίp�̕����ŃJ�E���^�[�̂Ђъ��ꂪ�N����₷���Ȃ�܂��B

�h�A�i�L�b�`���j�̃T�C�Y���[�J�[�ɂ���ĈႢ�܂������T�Z���`���݂��炢�ł̎�ނ�����܂��B

�P�T�`�U�O�Z���`�������A�T�O�Z���`���L�����͎g�����肪��邭���������������ł��傤�B

�S�D�L�b�`���̉���

�L�b�`�������̉����ɂ͂���قǂ̍H���͂�����܂��A�ǂ����Ă������ɂ������̕�������������K�v������A���̏ꍇ���T�Ԃ��L�b�`�����g�p�o���Ȃ��ꍇ������܂��B

����Ȏ��̂��߂ɉ��݂̃L�b�`����݂��Ă݂܂��傤�B�x�����_�Ƃ������ɗ�������u�����݂̐������������Ƃ͈ӊO�ƊȒP�ł��B�������K�X�̉��݂͂ނ��������̂Ńv���p�����J�Z�b�g�R�����ő�p���܂��傤�B

�^�C����\���Ă���L�b�`�������t����ꍇ�A�^�C���ƃJ�E���^�[�̊Ԃ��琅�R�ꂵ���������߂Ă��܂����Ƃ�����܂��B

������e�[�v��\������R�[�L���O�����Ă������ɊJ���Đ��R�ꂪ�N����₷���̂ŁA�K���L�b�`����ݒu���Ă��炻�̃J�E���^�[�̃o�b�N�K�[�h�Ƀ^�C�������悤�ɂ��āA���ꂩ��R�[�L���O���������������ł��傤�B

�o�X���[���ɂ���

�����ɂ͂Q�̃^�C�v������A�]���H�@�̎����ƁA�ŋߗ��s�̊����̃��j�b�g�o�X������܂��B

�]���H�@

�]���H�@�̎����̌��_�͂�����h�����Ă����C�����₷���A�����̎��̖͂ؕ���ɂ߂Ă��܂����Ƃ�����O�ւ̃V�~�o����Ǔ����̒f�M�ނ̗��N���₷�����Ƃł��B

�����͋K�i�ɂƂ��ꂸ�����Ȃ�̃f�U�C�����ł����z���ł��邱�Ƃł��B �����̃��j�b�g�o�X���j�b�g�o�X�͏]���}���V�����ȂǂɎg���Ă��Čˌ��Ăł͈ꕔ�̃v���n�u���������܂�g���Ă��܂���ł������A�������̎����̌���A���E�o���ȂǃI�v�V�����̕i���������j�b�g�o�X�̕��y�ɑ傢�ɍv�����ŋ߂̃n�E�W���O���[�J�[�̖w�ǂ����j�b�g�o�X���g�p����悤�ɂȂ�܂����B

���j�b�g�o�X�̗��_�͉��ƌ����Ă��h���̗͂ǂ��ŁA�Q�K�ł��S�����Ȃ��g�p���ł��A�H�����啝�ɒZ�k����܂��B���j�b�g�̌��_�ƌ����K�i�̃p�^�[�����炵���I�ׂȂ��Ƃ������Ƃł��B

�����̎�ގ�ނƂ��ẮA�|���o�X�A�z�[���[�o�X�A�X�e�����X�o�X�A�l�H�嗝�̃o�X�A�����čō����i�Ƃ��Ğw�̗����Ȃǂ�����܂��B

�|���o�X�͈�Ԉ����̂ł�������₷���A�F�������A�ʂ�ʂ邵�₷���A�����g���Ă��邤���ɓ��̔M�łڂ��ڂ��ɂȂ铙�̌��_������܂��B

�z�[���[�o�X�͂��ׂ�₷���A�d�����āA�����o�����ɕ\�ʂɍׂ��ȃq�r������₷���F�����₻������T�r���o�Ă��錇�_������܂��B

�X�e�����X�o�X�͊���₷���A�f�M�����͂��Ă��܂����\�ʂ̎�G��E���x���s������^���錇�_������܂��B

���ݎ嗬�ƂȂ��Ă���̂͐l�H�嗝�̃^�C�v�Ŏ�ނ������A�{�H�����ǂ��A���i���o���G�e�B�ɕx�݁A��ԑ����g���Ă��܂��B

�w�o�X�͉��i��������ʂ̏Z��ł͖w�ǎg���Ă��܂���B

�����̃^�C�v�ŋ߂͘a�m�ܒ��^�������Ă�����肵���p���Ō��܂ł��邱�Ƃ��o���܂����A��� �I�ɂ͂P�Q�O�O�^�C�v�̑傫���ʂ����傤�ǂ����Ƃ����Ă��܂��B

�����̎�ގ����̏ꍇ�A�^�C����V��ɂ͓h�����������������̂ł����ŋ߂͕ǂ̓^�C���A�V��̓o�X���u�������Ă��܂��B���̓��U�C�N�^�C�������������̂ł����ŋ߂̓m���X���b�v�^�C�v�̊p�^�C���������Ȃ��Ă��܂��B���j�b�g�o�X�̓����͂��Ă̓|���̂��̂���ł������ŋ߂̓^�C���\��̂��́A�嗝�Β��̂��́A���̑��ǂ��e�N�X�`���[�����������̂������Ă��Ă��܂��B���̕����i�������Ȃ��Ă��܂��������Ɣ�ׂ�Ƃ���قLjႢ�͂���܂���B

�����p�̐����ȑO�̓V�����[�t���̂��̂��P��t���邾���ł������ŋ߂͗����p���������Ɛ�p�̃V�����[�t�������̂Q��t���邱�Ƃ������Ȃ��Ă܂��B

�V�����[���w�b�h�̐�ւ��E�t���ւ��ł����ȃp�^�[���̃V�����[���y���߂�悤�ɂȂ��Ă��܂����A�V�����[�̎�t���ȑO�̂悤�ȍ����̌Œ肳�ꂽ���̂̑��ɃX���C�h���̂��̂����莩�R�ɍ��������߂ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�����̃h�A��ʓI�ɓ��J���ł�����o����ɕs���R�Ȃ��Ƃ�����܂��B�P�����̂��܂��݂̕����o���肪�y�ł��B�܂��f�ނƂ��ăA�N�����������͖ԓ���K���X���g�p���A���S�̂��߂ɕ���

�̃K���X�͎g�p�����炢���܂���B�����ɕK�v�Ȕ��i�h�I�~���[�A���ϒI�A�Ό�����A�^�I���n���K�[���ł����ŋߑ����Ă��Ă���͈̂���o�[�łP�`�R�J�����t���Ĉ��S��������悤�ɂȂ��Ă܂��B

�܂����j�b�g�o�X�p�̈���o�[���J�����ꂻ��܂ŕt�����Ȃ��������j�b�g�o�X�ɂ���t�\�ƂȂ��Ă��܂��B

������֗��Ȃ͕̂��C�t�^�t�b�N�ł��B����܂Ŏז��ɂȂ��Ă������C�̂ӂ����p�l���̏ꍇ�͓|��Ȃ��悤�Ɏ~�߁A�W���o���̏ꍇ�͕ǂɒ݂艺���Ďז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɐ����o���܂��B

�����p�̐ݔ��@��Ƃ��ẮA���C��A�������A�����퓙������܂��B

���C��͓V�䖄�ߍ��݁A�ǖʎ�t�̂Q�ʂ肠��܂��������ł̒��ӓ_�͗����̑傫���ɍ������e�� �̂��̂�I�Ԃƌ������Ƃł��B�傫������Ƃ����ܕ������肷���邵�A����������Ɗ��C��̗p���Ȃ��܂���B

�܂��ŋߗ������̎��C�����m���Ď����I�ɉ^�]������̂�����܂��B

�������͗����S�̂��Ƃ炷���̂ƁA�~���[�Ŋ�����鎞�Ɋ���Ƃ炷���̂ƂQ�䂠��Ε֗��ł��B

������E���C���͍ŋ߂͂P�̂̂��̂������A�܂������̑��ɒu���^�C�v�Ƃ��Ȃ藣�ꂽ���ɒu����^�C�v������܂��B�����ċ����^�C�v�A�I�[�g�^�C�v�A�Z�~�I�[�g�^�C�v�A�t���I�[�g�^�C�v���@�\�ɂ���ă����N��������܂��B

�t���I�[�g�̏ꍇ�w�肵�����Ԃɐݒ肵�������E���ʂŐ���������A���̗ʂ�����Ύ����I�ɓ��𑫂��A������������Ύ����I�ɕ����������܂��B

�܂��I�[�g�^�C�v�ȏ�̋@��͑䏊����̃{�^����œ��𗁑��ɓ���܂��B�Q�K�̕��C�ւP�K���瑗���^�C�v������A�A���C�̋@�\�̂������̂�����܂��B

�܂��̂̕��C���ƈ���ċ����z�ł����瓒�C���@�B�ɂ��܂邱�Ƃ͂���܂���B�������ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂͗����̐����ɖY��Ȃ����ƂŁA������͒�d�̌�ݒ肪�����₷�����Ƃł��B

��d�̌�͕K�������E���ʂ̐ݒ�̊m�F���K�v�ł��B�܂�������̑傫���̂߂ǂ͈ȑO�͂P�U���ŏ\���ƌ��Ȃ���Ă��܂������ŋ߂̓L�b�`���A����

���ւ̋������l���ĂQ�S�����嗬�ɂȂ����܂��B

�ŋ߃W�F�b�g�o�X�������Ă��܂��������Ȃ��Ƃƌ̏�̏C������ςȂ��Ƃ����ł��B���� �͏�X�炵���ł������܂蒷���Ԃ�����Ƃ������Č��N�Ɉ����Ƃ������Ă��܂��B

�^�C�}�[�ň�莞�Ԉȏ�̎g�p�͂��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�g�C���ɂ���

�g�C���͍ŋ߂͖w�ǂ��m���g�C���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�a������ւ��������͒�R��������܂����A�����Ίy�ő����ւ̕��S�����Ȃ��A�֊�̉�������Ȃ��̂Ő�����������܂��B

�֊�̎�ނɂ�������������Ƃ��A�T�C�z���A�Z�~�T�C�z���A�T�C�z���[�b�g�̕���������A���ɐ����܂�� ���L���Ȃ�A�����̕t�������Ȃ��Ȃ�܂��B

�T�C�Y�̓��M�����[�ƃG�����Q�[�g�̂Q��ނ���A�G�����Q�[�g�̕����傫���̂ŃJ�o�[��E�H�V�����b�g�̍w���̂���ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B�m���֊�̏ꍇ�^���N�͕֊�Ɏ��t���܂����A��t���̂��́A�t���Ă��Ȃ����́A�����ăf�U�C���I�ɂ����ꂽ��̌^�̂��̂�����܂��B

�E�H�V�����b�g���ŋ߂͕t����ƒ낪�����ł������N���A�D�w�A�܂������Ȃǂ̕a�C�̐l�ɂ͑�ϐe�ł��q���I�Ȋ��̈�ł��B

�E�H�V�����b�g�ɂ������N������������A��̃N���X�̂��̂ł̓g�C���̏��L��g�[���s�����̂�����܂��B����͖{�̂ōs���܂����A�����R�����̂��̂������ǂɎ��t���Ė����̂Ȃ��p���ő���o���܂��B

�܂������R�����̏ꍇ�}�ɓd�r����Ă��{�̂̕��ł�����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �g�[�֍����~�ɂ͂��肪�������u�ł��B

�X�y�[�X�ɗ]�T�̂���ꍇ�͎���j�b�g�Ȃǂ𐘂���̂������Ǝv���܂��B���[�������邵�����ڂ���ϐ���₩�ɂȂ�܂��B�ǖ��ߍ��݂̏����ȃ^�C�v������A�����̒��ɂ͒g�[�E��[�t���̂��̂�����܂��B

�܂����ʂ̎����e��R�[�i�[�p�A���ߍ��ݗp�Ȃǃo���G�e�B�ɕx��ł��܂��B�����ɂ���ނ����胏���^�b�`��A��������������A�܂��������̉�����̕t��������̂�����܂��B

�ŋ߉��ɂł��g�R�ہh�Ƃ������t���g�p����Ă��܂����A�R�ۂƂ͂����܂ł��ۂ��t���E�ɐB���ɂ����Ƃ����Ӗ��ŁA�����ĎE�ی��� �������Ă����ł͂���܂���B�ł���������̎���ꐴ�|����ԏd�v�Ȃ킯�ł��B

�g�C���ɂ͊��C����K�v�ł����A�ŋ߂͐l�����m���Ď����I�ɉ^�]���A�l���o�Ă�����̎��ԉ���Ă����~����֗��Ȃ��̂�����܂��B

�g�C���̓����͈ȑO�̓^�C���\�薔�͂b�e�V�[�g���w�ǂł������ŋ߂́A�ǁE�V��̓N���X�\��A���̓t���[�����O����Ƃ������@�������Ȃ��Ă��܂��B

��͂荡�܂ł̃g�C���̈Â��C���[�W����E�p���Ĉ�̕����Ƃ��ĔF�߂��Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B

�N���X�ɂ���

�N���X�̎��

��ނƂ��ẮA�r�j�[���N���X�A�z�N���X�A���N���X�A���̑��̃N���X�ɕ������A�Q�O�N�قǑO�܂ł͊ȒP�ȏꏊ�̓r�j�[���N���X�A���ڂƂ����ԁE�Q���͕z�N���X�Ƃ����������Ɏg�p�ꏊ�ɂ��r�j�[���ƕz�Ƃ��g�������Ă��܂����B

����������ȍ~�r�j�[���N���X�̎����ǂ��Ȃ�A��ނ����l�����A���݂ł̓r�j�[���N���X�Ŗw�ǂ��Ƒ����悤�ɂȂ荡�₾�ꂪ���Ă��z���r�j�[����������ɂ����Ȃ��Ă܂��B

�r�j�[���N���X�̗��_�͈����A�{�H���ȒP�A�����t�����ɂ����A����ɂ�������Ă������Ȃ�@�����铙�ł��B�z�N���X�̗��_�͓Ɠ��̉��[�����킢�����邱�Ƃł��B

���Ȃ݂ɒP�����ׂĂ݂�ƃr�j�[���̏ꍇ�P�O�O�O�`�P�T�O�O�~�^�l�Ŗw�ǂ܂��Ȃ��܂����A�z�̏ꍇ�R�O�O�O�`�T�O�O�O�~�^�l�̍ޗ��������܂��B�܂��{�H����z�̕�������������܂��B

�N���X�\��̃|�C���g

���n��������ԑ厖�ŁA���̒��ł����n�p�e�����J�ɍs�����Ƃ���ԏd�v�ł��B�܂��R���N���[�g����ł߂���₷���ꏊ�ɂ̓V�[���[�������K���K�v�ł��B�܂��ŋߕǂ̉��n�̓{�[�h�̏ꍇ�������A���̏ꍇ�p���ア�̂ŃR�[�i�[�e�[�v�����Ă������Ƃ��d�v�ł��B

��ʂɌ��Ĕ����}���V�����ł͂��̂����肪�蔲������Ă���ꍇ������܂��̂Œ��ӂ��܂��傤�B �N���X�I�т̃|�C���g��q�̋@�\���l������Ɠ����ɑS�̂̃o�����X���l���鎖�ł��B�����̏��E����ގ��A�u���Ƌ�̐F��������O���ɓ���ăo�����X�ǂ��I�Ԃ��Ƃ��K�v�ł��B

�܂��N���X�̃T���v���Ō����ꍇ�Ǝ��ۂɓ\�����ꍇ�Ƃ̈Ⴂ������A���ۂɓ\�����ꍇ���̂��͖̂��邭�����܂��B

���N���X�͘a���p�̂��̂�A�A���i�̃N���X�Ɍ����܂��B�����Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂͗A���i�̎��N���X�̏ꍇ�A�F���Z���ĕ����͂����肵�Ă�����̂������A���̂悤�Ȏ��N���X��\���������̃N���X��\��ւ���ꍇ�A�S�̂𐅂ŔG�炵�Ă��ꂩ��w���̂悤�Ȃ��̂őS���߂���Ȃ���Ȃ�܂���B

�������Ȃ�����̂܂ォ��N���X��\��Ɖ��̖͗l�������Č����Ă��܂��̂ł����ӁB ���̑��̃N���X�Ƃ��ẮA��|��\�ʂɎg�p�������́A���@���ȍޗ���\�ʂɕt�����������́A�������̂��̂��g�p�������̓�������܂����A�K�ޓK���ł����̂��̂����p����Ƃ���Ȃ�̌���

������܂��B

�J�[�y�b�g�ɂ���

�J�[�y�b�g�͈ȑO�̓E�[���̏ꍇ��i�C�����̏ꍇ�Ƃ��ɕ������Ă��܂������A�ŋ߂̂��̂Ɋւ��Ă͂��܂肻�̍ގ����C�ɂ����Ɏg�p�o����悤�ɂȂ�܂����B

���܂ł̂��ꂼ��̌��_�����ǂ���A����ޗ������C���[�W�A���ۂ̎����őI�ׂ悢�悤�ɂȂ��Ă܂��B �܂��傫��������ƃJ�b�g�p�C���ƃ��[�v�p�C���ɕ������A�O�҂͑��G��͂悢���|�����ɂ����A�܂��ы�

���o���₷���B�܂���҂͑����d�߂Ŗыʂ��o���ɂ����̂������ł��B

�����ăJ�[�y�b�g�̗ǂ��Ƃ��Ėh�����\���グ���Ă��܂������A�ŋ߂͖؎����ނ��ǂ��Ȃ蒆�ɂ̓J�[�y�b�g�����h�����\�̗ǂ����̂�����A���̗��_�͂��܂�Ӗ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

��������ւ����e�ՂȂ��Ƃ͑傫�ȗ��_�ŁA���_�Ƃ��Ă͂ق��肪�t���₷���A�ƃ_�j�̉����ɂȂ�₷���Ƃ������Ƃł��B

�J�[�y�b�g�̎{�H���@�͈�ʂɂ̓O���b�p�[�H�@�ōs���A���͂ɃO���b�p�[�ƌĂԓB�̏o���_��̂��̂��Œ肵�A���̒��Ƀt�F���g�A���邢�͋z���N�b�V������~���l�߂āA���̏�ɃJ�[�y�b�g��~���A�e����������������Đ���̃O���b�p�[�Ɉ��������ČŒ肷��Ƃ����H���ł��B

�����Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂̓h�A�̕�����N���[�[�b�g�̓�����ȂNJJ���̕����̃O���b�p�[����ŋ��Ɠ��Œ@���Ă������ƂŁA�������Ȃ���Α��ŃO���b�p�[�����Ƃ��ɑ��ɓB�������邩��ł��B

��E��q�E���i�ӂ��܁j�ɂ���

�����̕��ނ͂��ׂĘa���p�̂��̂ł����A�ŋ߂͈ꕔ�m���ɂ����p�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B ��ɂ��čŋ߂͖w�ǂ��X�^�C�����S�ɂȂ��Ă��Ă܂��B�X�^�C����Ƃ͏��i�Ƃ��j�ɍ��܂łƈ���ăX�^�C���ƌĂ��d�����C�X�`���[���̂悤�Ȃ��̂��g�p���A�R�X�g�͈����A�y��

�ŁA�h���E�ώ����ʁA�h�����ʂ�����ޗ��ł��B

���_�͑����̂ł����}���V�����ȂǂŎg�p����邱�Ƃ̑������݂̔������̂ɂȂ�ƁA��������֎q�ɏ�����肷��ƌ��������Ă��܂����Ƃ�����܂��̂Œ��ӂ��܂��傤�B

��q�≦�ɂ��Ă����͏��߂ΊȒP�ɓ\��ւ����ł��܂����A���̎�ނɂ���ĉ��i�͑傫���ς��܂��B��q�̏ꍇ�ŋ߂͋��x�̂��鎆������܂��B���̑������n�̏�q��������܂����A���̏ꍇ�m���ł͂Ȃ��ڒ��܂œ\��t����̂œ\��ւ��悤�Ƃ���Ώ�q�̎V�����߂Ă��܂������ꂪ����܂��B

���̏ꍇ�A�ŋ߃}���V�������ł͔��������Ă��܂����A����̂̓{�[�h���̏ꍇ�ŁA�{�[�h���Ƃ̓X�^�C���i�d�����C�X�`���[���j�̗���

�ɍH��Ŏ����v���X���Ĉ����Ɏd�グ�Ă�����̂ł����A���̏ꍇ���\��ւ��͏o�����ォ��̂Q�d�\��ɂȂ�A�Q�`�R�x�ő� �ڂɂȂ�܂��B�܂��Жʂ��m�����ŃN���X��\�����肷��Ƃ����ɔ����Ă��܂��̂ŗv���ӁB

����E�T�b�V�ɂ���

����͑傫��������Ɩؐ�����Ƌ����T�b�V�ɕ��ނ���܂��B �ؐ�����͎�Ɏ����Ɏg�p����h�A�A�˂Ȃǂ���Ȃ��̂ł��B�ގ��͍ŋ߂͖w�ǂ��G���r�V�[�g�\��ŁA�{���̖ؐ�����͌����Ă��Ă��܂��B��ɂ͓������[�J�[�ł��G���r�Ɩؐ��ł͔{�̉��i�̊J��������A������̓G���r�V�[�g�̎����ǂ��Ȃ�A����ɂƂ��Ȃ��ĉ��H�x���オ��ǂ�ȃf�U�C���̂��̂ł��o����悤�ɂȂ������Ƃ����y�̌����ɂȂ��Ă���悤�ł��B

���ۂ��Ȃ�̍����Z��ł��G���r�V�[�g���̂��g�p����A���q�l���Ǝ҂������܂ŋC���t���Ȃ��قǂŁA�F�̂���������A�e��̕��ނɉ��p����A�g�[�^���ɂ܂Ƃ߂�ɂ͑�ϕ֗��ł��B

�����̘g�ɔ[�߂�ɂ͂ǂ����Ă��ʒ��Ŗؐ���������K�v������܂����A���̏ꍇ�h���͌���ő��̂��̂ɍ��킹�Ē��F���Ďd�グ�܂����A�ǂ����Ă��\��̈Ⴂ��F�̈Ⴂ�Ȃǂ��o�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�ŋߑ��̃��[�J�[�ŃI�[�_�[���@�ւ̑Ή������Ă����悤�ɂȂ��đ�ϕ֗��ɂȂ��Ă܂��B�R�X�g�͖�R���قǃA�b�v���A�[�����P�����قǂ�����܂���������ŕ�

����������������A���x���ǂ��A����ł̎�t�����ȒP�ł��B

�����T�b�V�͌��ݖw�ǂ��A���~�T�b�V�ɂȂ��Ă܂��B�A���~�T�b�V�̐F�͐̂��炠��A���~�F�A�z���C�g�A�u�����Y�A�u���b�N�̂S�F�ŁA�R�X�g�̓A���~�F�����������̂ł������[�J�[�ɂ���Ă͕ς��Ȃ����[�J�[������܂��B

�z���C�g�A�u�����Y�̏ꍇ�͒l�i�͈ꏏ�ł��B

�������u���b�N�̓R�X�g�I�ɂ͂P�����炢�����Ȃ�܂��B�܂��T�b�V���N�X�V�������̂���������f�U�C���I�ɂ��D�ꂽ���̂������A�܂����̃T�b�V�͋K�i���@���������

�����\�Ȃ̂ŗp�r�ɉ����Ď��R�ȃ��C�A�E�g���o���܂��B

�T�b�V�̓���ւ��̎��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�T�b�V�����ւ���Ƃ��͎���̕ǂ�^�C����������x�߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���R���̌�ɂ͊O�ǂ̕�C�A�^�C���̕�C�Ƃ�������Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�������P�Ȃ��C�ł͓h���̏ꍇ�F�̈Ⴂ���o�Ă��邵�A�^�C���̕�C�̏ꍇ�����̃^�C�����p�ԂɂȂ��Ă��ē������̂���ɓ���Ȃ����̂��Ƃ������A�T�b�V�����ւ��鎞�̓^�C���̑S��

�\��ւ���A�O�ǂ̓h�������ւ��鎞���˂�������������ł��傤�B

�J�[�e���E�u���C���h�ɂ���

�J�[�e���͗p�r�ɂ���đ����J�[�e���A���[�X�A�h���[�v�A�v�����g�A�Ö��p�������̎�ނ��̔�����Ă��܂��B

��ʂɃJ�[�e���̓��[�X�ƃh���[�v���̂Q�i�Ŏg�p����Ă��܂��B���Ԃ̓��[�X�����ŁA��ɂ̓h���[�v�������Ƃ����g�����ł��B

�����ŋ߂͂��̃��[�X���J�[�e���ɂ�����A�o����˂�������̏������J�[�e���ŏ�����@�������Ă��Ă��܂��B �J�[�e�����[���̎�t���@���܂ł͓V��̃J�[�e���{�b�N�X����݂艺������A���

�̍��Ō����H���p�J�[�e�����[����t�����肵�Ă��܂������A�ŋ߂̓p�C�v���[�����g�p���邱�Ƃ������Ȃ�܂����B

�p�C�v���[�����������Ɩؐ��̂Q��ނ���A�ŏ��͖ؐ����[���̕������������̂ł����A�ؐ����[���̏ꍇ�A���[�X�ƃ_�u���ɂ��邨��Ƀ��[�����Q�{��

���K�v�����肻�̕��o���傫���Ȃ�A�ŋ߂͎������̃p�C�v���[���������Ă��܂����B

�������̃p�C�v���[���͍|���p�C�v�Ɏ����햌���������̂ŁA�d�オ��͖ؒ��̂��́A�J���[�̂��̂Ȃǂ�����f�U�C���I�ɂ��Ȃ�̉��p�������A�܂����̍\���̂��߃��[�X�p�ɕ���

�̃��[��������ɕt���邱�Ƃ��o���đ�ώg���悢���̂ƂȂ��Ă��܂��B �J�[�e���̑I�ѕ��J�[�e���͕����S�̂̐F�\���̃o�����X�ɒ��ӂ��đI�Ԃ��Ƃ���ł��B

�������^�b�N������̂ŕ����ڗ����ɂ����̂ő����h��ڂ̕���������������܂���B �J�[�e���̃^�b�Z���͏d���ȃJ�[�e���̏ꍇ�͂���Ȃ�̑����^�b�Z�����A�����łȂ��Ƃ��͋��z�̃^�b�Z���������ł��傤�B�^�b�Z���|���͘a���Ȃǂ������o������蓝�ꂵ��������a���������Ȃ�܂��B

�J�[�e���𒍕����鎞�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂��̐��n�̎��k���ł��B�J�[�e���͐���Ƃǂ�Ȃɍ����Ȃ��̂ł��k�݂܂��̂Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��P�̕����ɐ��@�̈Ⴄ��������ꍇ�A��ԑ傫�Ȃ��̂ɑ����ăJ�[�e�������̂������ł��傤�B

�u���C���h�͚������܂�₷���|������ς��Ƃ������_������܂����A���̃��_���Ȋ��o�ƌ��̒������e�Ղł���Ƃ������_�Ŏg������͂������̂ł��B

�܂����ʂ̃A���~���̃u���C���h�ȊO�ɍŋ߂͒|���\�������̂�����a���ɂ��g�p�ł��A���̑����[�����Ƀ��V�Y�̂悤�Ȃ��̂�����������̂�e��̂��̂��̔�����Ă��܂��B

���[���u���C���h���ꎞ�͗��s���܂������A�u���C���h���̔��������������A�f�ށA�f�U�C���ł̐i�������܂薳���̂ōŋ߂͌������܂��B

�ݔ��ɂ���

�͑傫���킯��Ɗ��C�@�\�Ɨ�g�[�@�\�ɕ������܂��B ���C�̓L�b�`���̃t�[�h�A�����̊��C�A�g�C���̊��C�A���[�e�B���e�B�̊��C�̑��ɁA�䏊�A���ԓ��̈��

���Z��Ԃɂ��K�v�ł��B

���C�̕��@�ɂ͕ǔ����ƓV�䖄�ߍ��݂̕��@������܂����A�f�U�C���I�ɂ͓V�䖄�ߍ��݂̕�����������Ǝd�オ��܂��B�܂��ŋߗ�g�[�̔M�̃��X��h�����߂̔M�����^�C�v���g���邱�Ƃ�����܂��B

�ŋ߂̃G�A�R���̖w�ǂ���g�[���p�^�C�v�ɂȂ��Ă��܂����A��[�\�͂͏\���ł����A�g�[�\�͕͂s���C���ł��B�܂��g�[�̏ꍇ�A���ɓ��̂�������肪�g�����Ȃ��đ����͗₽���܂܂ŁA�T�[�L�����[�^�[���̎g�p�ɂ���đ�����g�[����

�͗ǂ��Ȃ�܂��������̂����܂ł͂����܂���B

�܂��@��̎�t���@�ɂ��Ǖt���ƓV�䖄�ߍ��݂̕��@������A��҂̕�����������Ɣ[�܂�܂�����p�͍������܂��B �g�[�ɐΖ���K�X�̃X�g�[�u��t�@���q�[�^�[���g�����@������܂������I�̌����ɂȂ������C�����������ɂ��Ȃ�A�ꏊ���Ƃ�̂����_�ł��B

�ꎞ�Z���g�����q�[�e�B���O�����ڂ���Ă��܂������K�v�ȏ�Ƀ{�C���[���Ȃ���Ȃ�Ȃ����݂͖w�ǎg���Ȃ��Ȃ�A�ݒu����Ă���Ƃł��g�p�����ɂ킴�킴����

�̃G�A�R�������t���Ă���ƒ������܂��B

�g�[���@�Ō��݈�ԗǂ��Ǝv����̂͏��g�[�ł��B�ȑO�͍H�@�ɖ�肪����A�����e�i���X����ςł������A���݂̓p�l�����ɂȂ�H���������e�i���X���y�ɂȂ����̂ł���ƕ��y���Ă��Ă��܂��B���ۑ������ۂ��ۂ����Ă��̂������͂�������Ƃ����D����̂ł�����܂��B

�����l�b�N�ɂȂ�̂̓R�X�g�̍����ƃ����j���O�R�X�g�̍����ł��B������߂��Ȃ����ƌ����Ă��܂��܂����̕��@�Ɣ�ׂ�ƃR�X�g�͍������܂��B

���g�[�̔M���Ƃ��Ă͌��ݓd�C�Ƌ����Ƃ̂Q�̃^�C�v������܂����A�O�҂͐ݒu����ԊȒP�ł��������j���O�R�X�g���������A��҂̓����j���O�R�X�g�͑O�҂�葽���������܂����ݒu�ɑ�����������p��������Ƃ����Ⴂ������܂��B

�܂���҂̋������̏ꍇ�A���C��䏊�̋�����ƕʂɒg�[�p�̏z�������ݒu����ꍇ�ƁA���C���E�����E�g�[�p�z�����̂R�@�\���������@���ݒu����ꍇ�Ƃ̂Q�̕��@������܂��B

���Ȃ݂ɂ����Ŋe�G�l���M�[���Ƃ̃����j���O�R�X�g���r����ƈ������Ɍ����A�����A�s�s�K�X�A�d�C�A�v���p���̏��ɂȂ�܂��B�v���p������ԍ��������Ƃ͂��܂�m���Ă��܂���B

�����͈�Ԉ������܂�����_�͑傫�ȃ^���N��ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�܂���������イ��[����K�v�����邱�Ƃł��B���Ȃ�ȑO�ɏ��h�@�̉����ň��

�Z��ɐݒu�ł���^���N�̑傫���̌��x����C�ɂR�{�قǂɏオ��܂������A����ł��S�`�T�l�Ƒ��łP�����ۂ��Ȃ��قǂł��B

�d�C�ݔ��ɂ���

�Z��ł̓d�C�ݔ��ɂ͂����Ȃ��̂�����܂����傫��������ΏƖ��A�R���Z���g�W�A���� �M�W�ɕ��ނ���܂��B

�Ɩ��͍ŋߒP�ɏƂ炷�����łȂ��e��̋@�\�����������̂�����Ă��āA�����R�����A�e��Z���T�[�t���A�v���O�������Ȃǂ�����܂��B

�����R�����͐Q���Ȃǂɑ�ϕ֗��ł��B�Z���T�[�t���͏Ɠx�Z���T�[�A�l���Z���T�[������A�O�҂͖哔�E���֓��ȂǂɎg�p����A��҂͑��������Ɏg�p����Ă��܂��B�܂����̗�����g�ݍ��킹�Č��֓��ȂǂŐl���߂Â��Ζ��邭�Ȃ肢�Ȃ��Ȃ�ΈÂ��Ȃ�Ƃ������֗��Ȋ�������܂��B

�u�����ɂ��Ĉ�Ԗ��邢�͔̂��F�ł������F���ʂ͂��܂�ǂ�����܂���B��Ԗ���Ȃ̂͒����F�ł��B�ŋߓd���^�̌u����������܂����g�p�d�̗͂}���ɂ͗L���ł��B�܂����

�u�����A�d���^�u�����Ƃ��ɓd���F�̂��̂���������a���Ȃǂ̉��o�ɂ͌��ʂ�����܂����Ɠx�͂��Ȃ藎����悤�ł��B

��ʏZ��ŃX�|�b�g���C�g���g�p����l�����܂����X�|�b�g���C�g�͂��̎��͂̕ǂ�V���ϐF������̂Œ��ӂ��܂��傤�B

���ɃR���Z���g�W�ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��ƁA�R���Z���g�A�X�C�b�`���ŋ߂̓f�U�C���ɋÂ������̂������A�܂����̋@�\�������A�g�����Ȃ����Ȃ��

�����C���e���A���y���߂܂��B

�܂��ŋߓd�C���g���@�킪�����A���ꂼ��̗e�ʂ��傫���Ȃ�A�����̕��d�Ղł͊Ԃɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�R���Z���g�̐�����H������Ő������o���ă^�R���z���͔�����ׂ��ł��B

���d�Ղ��傫���Ȃ��Ă��ŋ߂̓f�U�C���I�ɂ������肵�����̂�����̂Ō��h�����C�ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł����A���d�Ղ�t�����Ƃ����̏�̓V��ɓ_������݂����ق�����X�̒lj��E�ύX�ɕ֗��ł��B

���ʐM�֘A�Ƃ��ẮA�d�b�A�e���r�A�C���^�[�z���A�܂��V�������̂ł̓e���r�t���h�A�z���A�d�C���A�e��x�u��C���^�[�l�b�g�Ȃǂ�����܂��B���ꂩ����ǂ�ǂ�V�X�e�������đ����ė���ł��傤�B

�������ł̃|�C���g�Ƃ��Ă͏o������炩���ߗ]���ɏo���Ă������ق��������ł��傤�B�������Ȃ���Όォ��ǂɌ�������A�I�o�z���ő������肷��K�v���o�Ă��܂��̂ŁB

���z�̒���

���z��@

���z�œ��ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͖̂@�I�Ȗ��ł��B ���z��@�ł͂P�O���Ă��z���鑝�z�ɂ͊m�F�\�����K�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�����������ɂ͐\�������Ă��Ȃ��ꍇ�̕��������݂��܂��B�Ȃ�����Ȍ��ۂ��N���Ă���̂ł��傤���B

����͐\���Ɏ�ԂƔ�p�i�o�L�ɂ��o�^�ł�A�i�@���m�ւ̔�p�Ȃǁj��������A�܂��o�L��̌Œ莑�Y�ł��オ������A���ؗ��̐����Ȃǂő��z��������Ȃ����Ƃ����邩��ł��B

�͓̂o�L���Ă��Ȃ��ƉЕی��̑ΏۊO�ɂȂ�����A�����̎��ɖ��o�L�������]������Ȃ������肵�Ă��܂������A���݂ł͌���]���Ȃ̂ł��̂悤�ȕs���v�������Ȃ����̂��v���̈�ɂȂ��Ă���悤�ł��B

���������z�H���ŋ�s����Z���ɂ���������s���ꍇ�A�K���m�F�\�����K�v�ɂȂ��Ă��܂����A���H��o�L���I���Ȃ���ΗZ���͉���܂���i���������z�̏ꍇ�͂��̂�����ł͂Ȃ��j�B

�܂����͂��ł���Ă���Ɩ����̂ЂƂ����ɗ�����A�ߏ��̐l�������֒ʍ������肵�đ�ςȂ��ƂɂȂ�܂��B�Ȃ�Ƃ����Ă��A�@�I�ɂ͂P�O���Ă��z���錚���̖��͂����z�͑q�ɂ�Ԍɂł����Ă���@�Ȃ̂ł�����B

���z�E�E�E�Ƃ����đ������ƁB�i�Ƃ̖ʐς������܂��j���z�E�E�E�Ƃ��������邱�ƁB�i�Ƃ̖� �ς͑����܂���j

�}���V�����̉���

�}���V�����̉����̏ꍇ�A���L���镔�����܂܂�Ă���̂ŁA���낢��ƒ��ӂ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B �ߏ��ւ̋C�z�� �}���V�����̏ꍇ���ɍH���̉���U���ŋߏ��ɖ��f�������܂��̂ŁA���炩���ߋߏ��S�̂ɂ͐��������Ă����Ă��������B

�܂��Ǘ��l������ΊǗ��l�ɂ����A���Ă����A�Ǘ��g���ɂ��A�������Čf���ȂǂɍH���Ȃǂ����������͂�\���Ă������ق��������ł��傤�B

���Ԃ̊m��

�H���p�̎ԗ��̒��ԕ��@���Ǘ��l��Ǘ��g���ɐq�˂ė����Ă����K�v������܂��B

�Ǘ��g���̋K�� �}���V�����ɂ���Ă͊Ǘ��g���ʼn��炩�̋K����݂��Ă���ꍇ�������̂ŁA���炩���ߒ��ׂĂ��������������ł��傤�B

�\����ł��Ȃ�����

�}���V�����̏ꍇ�A�\����ǂ����Ă��ł��Ȃ���������܂��B

�d�C�z�����������Ȃ��\����R���N���[�g�̕����������̂ŕǂ�V�݂��镔���ȊO�ɂ��Ă͂ǂ����Ă��I�o�z���ɂȂ�܂��B

�܂����̊��������ւ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ŏƖ��̈ʒu��ς�����A�Ɩ���lj������肷�邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B

�g�C���E���j�b�g�o�X�����R�ɑI�ׂȂ��B�}���V�����̏ꍇ�r�����̈ʒu�����R�ɕύX�o���Ȃ��̂ŁA����ł̌����\�ȋ@��Ɍ��肳��܂��B

�ݔ��@�킪�ړ��ł��Ȃ��B�L�b�`���̓���ւ��̏ꍇ�ȂǏ����z�ǂ��o���Ȃ��̂ŁA�o�������V���N�̈� �u�Ȃǂ͌���ɋ߂��ʒu�ɂ��������t�����o���܂���B

�܂��ǂ��L�b�`���قǔ��̗��̔z�ǃX�y�[�X�����Ȃ��̂ŁA�J�E���^�[�̉��s�����K�i���傫�����Ĕz�ǃX�y�[�X��݂�����ǂ���i�������Ă��̃X�y�[�X�̊m�ۂ�����K�v������܂��B

�Â��}���V�����̎������W�̊��C���W���_�N�g�ɔ����Ă���ꍇ������܂������̏ꍇ�h �_���p�[���K�v�Ō��݂���ɑΉ����Ă��郌���W�t�[�h�͖w�ǂ���܂���̂ŕʓr���H����

�肷��K�v������܂��B

�t���[�����O�͖h���Ƀt���[�����O�����ɓ\��ꍇ�A�}���V�����p�̖h���t���[�����O��\��Ȃ���Ȃ�܂���B

�h���t���[�����O�ɂ������N�������Ăk�|�S�O����k�|�U�O���炢�܂łT�P�ʂňႢ�����茻�݂͂k�|�S�T����̖ڈ��ł��B�k�|�S�T���ƃJ�[�y�b�g�~�������Չ������������炢�ł��B

�k�|�T�T�������̃����N�͎g���ׂ��ł͂���܂���B�}���V�����p�̒��\��t���[�����O�͏����̍��͎Չ��}�b�g���t���Ă��炸�ؕЂɏ��ɓ\��t���Ă��܂�������A�������邳���Ƃ������ƂŃ}���V�����ɂ���Ă͋֎~���Ă��鏊������܂��B

�܂��Ǘ��g���łk�̂�����ȏ�̐��\�̂��̂��g�p����ƌ��߂Ă��鏊������܂��B��������O�Ɋm�F���Ă����K�v������܂��B

�{�H��̖�� �N���X��\��ւ���Ƃ��A�ݗ��̃N���X��������Ɠ\��Ă��Ȃ��ꍇ����������܂��B���̏ꍇ�p�e������V�[���[�Ȃǂ̉��n������������Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B

���ɃR���N���[�g�̕����ŃN���X�������Ă����ꍇ�Ȃǂ͒��ӂ��K�v�ł��B �a����m���ɑւ���Ƃ���̉��̃X���u�̃����^�����d�グ���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B����ȏꍇ�͒��x�ɂ�艺�n�����܂ŋς��K�v�����邱�Ƃ�����܂��B�܂��h���t���[�����O��\��ꍇ�A�ǂ̏����܂������Ɏd�オ���Ă��܂��瑽�����Ɍ��Ԃ��o���܂�������͔������܂���B

�V��X���u�ɒ��Ƀ��V����X�^�b�R�𐁂��t���Ďd�グ�Ă���}���V�����������ł����A������߂��邱�Ƃ͏o���܂���B

���̏�ɂ�����x�\�ȍޗ��𐁂��t���邩�A�����V��͒Ⴍ�Ȃ�܂������n��g��Ń{�[�h��\�邵�����@�͂���܂���B

�ˌ��Ẳ����i�ؑ��j

��ʖؑ����z����������ꍇ ��ʌˌ��ďZ��̏ꍇ�͂��܂���ƂȂ�_�͏��Ȃ��̂ł����A��͂�H�����̑����̂ق����A�����A�Ԃ̏o���肪����̂ŋߏ��֎��O�ɂ������͂��Ă������ق��������ł��傤�B

�܂��~�n�ɗ]�T�̖����Z��ȂǂŁA�����g��ׂ̕~�n���g�p�����肷��ꍇ������̂ōH���Ǝ҂Ƒ��k�̂������Ƃ���Ă����K�v������܂��B

�ˌ��ďZ��Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂́A�v���n�u��c�[�o�C�t�H�[�̏ꍇ�ł��B�����͒���ǂ�����A���܂Ŗ����������ɊJ����݂��邱�Ƃ͊�{�I�ɏo���Ȃ������݂ŁA�ݗ��H�@�Ȃ�Ε⋭������Ώo����̂ł����A�O�q�̍H�@�̏ꍇ����玩�̂��\���ނ̈�Ȃ̂Ō������͂߂ɂȂ肩�˂܂���B

���킵���͌��z�̍\���҂��������������B �܂������̒����n�E�W���O�����Ă��c�[�o�C�t�H�[�̒��ɂ͂����̋��x������Ă��Ȃ����̂�����܂��̂ŁA�����̌����͑��}�ɕ⋭�C�����s�����ق��������ł��傤�B

��ʌˌ��ďZ��̏ꍇ�A���z���̐}�ʂ�������ƕۊǂ��Ă���Ƃ͈ȊO�Ə��Ȃ��A�����̑ł����킹������ꍇ�A�}�� �������ƕ�����ɂ������Ƃ������̂ŁA���z���̐}�ʂ͑�ɕۊǂ��Ă����܂��傤�B

�ˌ��Ẳ����i�q�b�j

�q�b�̌�������������Ƃ��̒��ӓ_�͊�{�I�ɂ͖ؑ��̏ꍇ�Ɠ����ł����A������傫�Ȗ�肪����܂��B

����͂ق���Ƒ����̖��ł��B�q�b�̌�������������Ƃ��ɂǂ����Ă��n�c���ƃ_�C�A�J�b�^�[�ł̐ؒf���Ƃ��Ȃ��܂��B���̍ۂ̂ق���Ƒ����̓V�[�g���ŗ{�����Ă��w�nj���

���Ȃ����炢�����܂������̂ł��B

�H���Ǝ҂Ƃ悭���k�̏�A����������Ƃ̓�����������ƌ��߂Ă��炩���ߋߏ��ɒm�点�Ă��������������ł��傤�B

�܂������ɉƂ̒��������Ȃ�o������āA��Ȃ��̂ɂ̓J�o�[�Ȃǂ������ӂ��Ă��������B

�E�l�ւ̑Ή�

�̂͑�H����ɂP�O���ƂR���ɂ����Ƃ��َq�����o���K��������A����Ȃ�̕��������܂������A���ł͂��܂�C���g����Ɖ��z�̏ꍇ���Ԃ̃��X�ɂȂ�����A�������Ďז��ɂȂ邱�Ƃ����邻���ł��B

��Ԋy�Ȃ̂͗①�ɂɊʃR�[�q�[��ʃW���[�X�����Ēu���Ď��R�Ɉ���ʼn������Ƃ�����@�ŁA���������Ƃ̂���̂����Ƃ���ŋx�e�����肷�邱�Ƃ��ł���̂ŋC���y�Ƃ̂��Ƃł��B

�̂ƈႢ�����H���͒Z������ɂȂ��Ƃ̗��ꂪ��ԏd�v�ɂȂ��Ă��Ă܂��B �܂��㓏�����s�����炢�̑��z�łȂ�������A�E�l����ւ̐S�������s�v�ɂȂ��Ă��Ă܂��B

�C�ɓ���Ō�Ɉꏡ�r���グ����x�ŏ\���ł͂Ȃ��ł��傤���B

���t�H�[���̎���

���t�H�[���ɓK���������Ƃ� �O�ł̍�Ƃ�����ꍇ�͔~�J���⌃�����͔��������������ł��傤�B

�~�J���͍�Ƃ����f���ꂽ��A�J�ōޗ����ʂꂽ�肵�ĂĂ��܂��i�܂Ȃ����Ƃ�����܂��B���������ɂ͍�����Ƃ������Ă��܂��čň���蒼���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�����Ƃ��ŋ߂͉��g���̂����������܂œ����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂������A�n��ɂ���Ă͐S�������ق��������ł��傤�B

��ʂɂ͏t���ƏH���������A�䏊�����Ȃǂ̏ꍇ�q���ɕٓ������Ȃ��Ă��悢�t�x�݂�ċx�݂𗘗p�������������ł��傤�B�A���t�x�ݑO�A�ċx�ݑO�A�~�x�ݑO�ɂ͈����z���ɂ�������V�z�H���̏W���ŐE�l���Z���������ɂȂ�H�������܂��l�߂��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ł����ӂ��B

���ς���E�x�����ɂ���

���ϋ��z�͊�{�I�ɍޗ��P���~���{��ԁi�J����j�Ő��藧���Ă��܂��B

�����z�̏ꍇ�A�V�z�ƈ���ĕ����ɂ���Ă͒P���ł͂Ȃ��ꎮ�ł����o���Ȃ���Ƃ������Ȃ�܂��B�����̂��̂��O���Ă��낢��Ǝ蒼�����ĐV�������̂Ɏd�グ���Ƃ͂ƂĂ��ޗ��P�����炾���ł͂ƂĂ��E���o���Ȃ����A���������Ӗ��ł͕s���Ăȕ������o�Ă��܂��B

�܂����n�̏�Ԃ��\�������͈͂Ō��ς�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ŏ��ۂɒ��肵�Ă���ӊO�ɊȒP�ɍςނ��Ƃ�����t�ɂƂĂ��Ȃ���Ԃ������邱�Ƃ���܂��B

�ƌ����Ă���x���߂��\�Z����lj������茸�z�����肷�邱�Ƃ͐M�p�I�ɂ��o���Ȃ����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ������茈��\�Z�ōH�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����ł��B

�����z�̌��ς���͑������̃��X�N�ƃ����b�g���܂݂o����Ă��܂��B �x�������@�Ƃ��Ĉꊇ�������͓�`�O�����w�ǂł��B�_�̎�t�����܂ގO���̏ꍇ�́A���H��̒����A�����Ċ��H��̌���Ƃ�����ł��B

�lj��H����������Ō�̌���̎��ɐ��Z���܂��B�A���A���q�l�����[�����𗘗p����ꍇ�͂��̓����\��ɍ��킹���x�������@������܂��B

������������x�̎�t���͕K�v�ŁA�Ǝ҂����O�Ɏd����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ނ����邵�A��� ��A�p�ޏ�����A�E�l�̐H����A�����Ȃǐ�Ɏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��ȊO�Ƒ����̂ł��B

�_��ɂ���

���ς���ōŏI���z�����肷��Ό_��ƂȂ�܂��B�_��ł͋��z�A���̎x���������Ǝx�������@�A���̑������������Ƃ��̖�菈�����@���X�ׂ��Ȃ��Ƃ��L����Ă���A����Ɉ�\��o��������������܂��B

�Ȃ���͑o���������Â��S���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

��L���_��̕��@�ł����A���ۂɂ͑��̏ꍇ�͈ꌩ�̋q���w�ǂȂ̂Ō��킵�Ă��܂����A�Љ�S�ōs���Ă���Ƃ���͌��킵�Ă��Ȃ��ꍇ���w�ǂł��B���ōs����͑��݂̐M���W�Ő��藧���Ă���̂�����ł��B

�o���A�t���[�ɂ���

���t�H�[��������ꍇ���ꂩ��̍���ҎЉ�Ɍ������v���K�v�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�����Ńo���A�t���[�ɂ��Đv��̋C�����Ȃ�������Ȃ����Ƃ�����������܂��B

�v��̒��ӓ_

1.�����̌q���茺�ցA�֏��A���ʏ��A�����A�E�ߎ��A���ԁA�H�����A����҂̐Q���i��{������ԁj�͏o�������A����K�i�P�K���]�܂����j�ɐ݂��邱�ƁB

�܂��A����҂̐Q���ƕ֏��A���ʏ��͋ߐڂ��Ĕz�u���A���ԁA�H�������ł��邾���߂Â���̂��]�܂����B

2.�i���Z����̏��͌����Ƃ��Ēi����݂��Ȃ����ƁB3mm�ȉ��Ȃ�i���Ƃ��Ă݂Ȃ��Ȃ��B

3.�萠�K�i�A�����ɂ͎萠��݂��A�ł���Ό��ցA�֏��ɂ��݂���B���̑��̋�����L�����萠��݂��邩�萠��݂��₷�����Ă����̂���ł��B�萠�̒[���͕��s���ɕ��Ȃǂ����������Ȃ��ׁA�Ǒ��܂��͉������ɋȂ��邱�ƁB

4.�ʍs���L���̗L�����|760mm�ȏ�i�����l850mm�ȏ�j�o�����̗L�����|750mm�ȏ�i�����l800mm�ȏ�j

5.�d�グ���A�ǂ̎d�グ�͊���ɂ������̂Ƃ��A�]�|���ɑ�����S����z������B

6.���̑�����|�J�����A�c��A����ȂǓK�Ȃ��̂�I�сA���S���e�ՂɊJ�A�� �߂ł��邱�Ɛݔ��|���S���A����̗e�Ր��ɔz���B���C�h�X�C�b�`�A������t���X�C�b�`���g�p����B�Ɩ��͏\���ȏƓx���m�ۂ���B

�ЁA�K�X�R�ꓙ�̌x��A���m��̐ݒu���s���B���M���|�K�Ȓg��[���u��݂���B

�e���̉��x�����ł��邩����Ȃ����悤�ɓw�߂�B�g�C���A�����A�E�ߎ��A�䏊�A���ԂȂǂ͕����I�ł����g�[���]�܂����B

���[�|�K�Ȏ��[�X�y�[�X�̊m�ہB�����̂Ȃ��p���ł̏o������ł���ʒu�ւ̔z�u���K�v�ł��B

�e���ɂ���

1.�A�v���[�`�E�Z�˂ւ̃A�v���[�`�ʘH�͗L����900mm�ȏ�Ƃ��܂��B�E�����Ԃ̏�~�X�y�[�X�͕�1,200mm���ڈ��ł��B�E���ɔG��Ă�����ɂ������ނ��g�p���܂��B�E�K�i�͏R�グ�iR�j160mm�ȉ��B����

�iT�j300mm�ȏ�B�܂���550mm��T+2R��650mm�A���ʁiT�j��240mm�Ƃ��܂��B�X���[�v�A�K�i�͏��Ȃ��Ƃ��Б��Ɏ萠��A�����Đ݂���B�E�K�i�ɂ͏\���ȏƖ����{�����ƁB

2.�o���R�j�[�A�e���X�E�o���R�j�[�A�e���X�ƏZ������Ƃ̊Ԃ̒i����180mm�ȉ��̒i���Ƃ��܂��B

3.���ցE���ւ̔����O�̒i����20mm�ȉ��Ƃ��A�B���ƌ��֓y�Ԃ̒i����5mm�ȉ��Ƃ��܂��B�E�ł������֎q��x���`�Ȃǂ��ݒu�ł����Ԃ��m�ۂ���B�E���y�̍�����0mm���ł��]�܂����ł����A180mm�ȉ��Ƃ��܂��B��ނ�180mm����ꍇ�́A�����ݒu����B����̉��s����300mm�ȏ�Ƃ��܂��B�i�����͂�����Ƃ킩��悤�ɁA���A�ށA�F�ŕω�������B�E���y���̕ǂɂ͎萠��݂���B

4.�K�i�E�i�̏R���ݐ��@��20mm�ȓ��Ƃ���B�E�ł��邾�����K�i�Ƃ��Ȃ��B�E�K�i���z��45������Ƃ��͗����Ɏ萠��݂���B�E�萠����200mm�ȏ㐅���ɐL���B�E����

���Ɩ��̉e�ɂȂ�Ȃ��悤�������Ȃǂ��H�v����B

5.�����E�o�����i����20mm�ȉ��Ƃ���B�E��ނ��i����20mm����Ƃ���120mm�ȉ��Ƃ��A�E�ߎ����ɏc�萠�A�������Ɏ萠��݂���B�E�����o���ׂ̈̎萠��݂���B�E�����̉��̍����͐ꏰ����300mm�`400mm�Ƃ���B�����̒�Ɋ���~�߂��t���Ă���̂��]�܂����B�E�o�����̗L�����@��700mm�ȏ�Ƃ��܂��B�E���R�[�����肪�͂��₷����

�u�ɐ݂���B�E�����g�[��݂���̂��]�܂����B�E�����̉��̂��߂ɂ́A�o���������łȂ��A��̕����L�߂ɂƂ��Ă������Ƃ��]�܂����B

6.�֏��E�֊�͍��|�����Ƃ��܂��B�E�֊푤�ʂɉ�X�y�[�X���m�ۂ��邩�A���Ƃ���m�ۂ��₷���悤�ɂ��Ă����B�E�萠��ݒu���邩�A���̏���������B�E�o�����̕���750mm�ȏ�Ƃ��A�O�J���܂��͈����˂��]�܂����B�E�g�[�֍��≷���q�[�^�[��݂���B�E�G��Ă�����ɂ����A�܂��@�����₷�����ނ�I������B

7.�䏊�E�Ƒ��������ɎQ�����邱�Ƃ��l������ƁA��������A���ʂ��A���]�̂悢�� �u�ɔz�u��������悢�B�E������A������A�K�X��Ȃǂ̍����͎g���l�����肳��Ă���ꍇ�́A���̐l�ɉ����������Ƃ���B�E�֎q�A�Ԉ֎q�ɑΉ�������́A�������I�[�v���ɂ��A�����Ȃǂ͐��āA���̂͂˂Ȃ��A���������g�p����B�E�K�X�����W��3����4���̂��͉̂��̂��̂��g�����A��O�̂��̂̔M�ɂ���Ď��̂��N����₷���B

�G���ԁE�H���E���͒i���Ȃ��Ƃ��A����ɂ������ނƂ���B�E���g�[���]�܂����B�E�Ɩ��ɂ��ẮA����҂̂��߂ɏƓx����� ���傫�߂ɂƂ�A�����������Ǝg���₷���B

�H����ғ��̐Q���E�Q����ԂŎ����Ɩ��̓_�ł��\�ƂȂ�悤�����R���X�C�b�`�Ƃ���B�������ɂ̓R���Z���g�őΉ�����B

�����̒��B

���K�͍H���ł��Z�����g��������Ƃ������t�H�[���Ȃǂ̏��K�͂ȍH��������ꍇ�A���Ȏ����ł�邵���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��H���t�H�[���ɂ��Z�����Ă���鑋���͐F�X����̂ł��B

�Z����Z���ɂ̏Z����ǎ����͍Œ�S������A��s�Ȃǖ��Ԃ̋��Z�@�ւ͕S���ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A��s�Ȃǂ͑����z���[���Ƃ��������z�H���p�łȂ��l�̐M�p�Ŏ�郋�[�g�ł��ƂQ�O������\�ł��B

���̂ق��N���Z��Z������`�Z��Z���A�n�������̗̂Z���ɂ��C�U�ȂǏ��H���p�Z������������܂��B

�����Ȏ肩��

���z�Z���̑����͐F�X����܂����A�ǂ�������̂���ԓ������l���Ď�܂��傤�B�����I�ɂ͒ᗘ�̂��̂����Ă������ƂɂȂ�܂��B���ڔN��(%)�Z����Z���ɂ̏Z����ǎ����Z��2.73�N���Z��Z���̑����z�����Z��3.75���`�Z��Z���̉��ǎ���1.93�����̗Z��(�n����������܂��j2.75�`3.75���P��������̎����ɂ͗Z�����z������̂ŁA�s���̏ꍇ�͒ᗘ���ɂQ�{���āA�R�{���ĂƑg�ݍ��킹��K�v������܂��B�ڂ����͏Z��[�������҂��I

�������v��

�����v��͑�Ϗd�v�Ȃ��Ƃł��B�Ǝ҂ƌ_������čH���͂�������s������̗Z��������Ȃ��ő�ϋ�J�����E�E�E�Ȃǎ����ɂ��邱�Ƃ�����܂��B

�܂��ǂ�����Z������ɂ��Ă��A�Z���������܂œ�����������A�Ǝ҂ɐ�Ɏ�t����n���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�������̂ŁA������x�̎��Ȏ����͕K�v�ł��B

�������\���茳�ɂ����Ď����̕K�v�̖����l�ȊO�́A��s���邢�͍������Z���ɓ�����̑������[���𗘗p���邱�ƂɂȂ�܂����A�����Œ��ӂ������̂͂��̓y�n�E������S�ۂɂ��Ȃ���Α݂��Ă��炦�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�܂��Z��[������������c���Ă�����A���Ɠ��ō���̐ݒ�����Ă�����Z�������Ȃ��ꍇ������܂��B

�܂��S�ە]�����o�u���̌㌵�����Ȃ��āA���݂̒S�ە]���z�̓o�u���O�̔����߂��܂ŗ����Ă��Ă��܂��B����Ȍ��݂�����Z�����x�������Ă��Ă������ɗZ�����邱�Ƃ͑�ϓ���Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�{���͗Z�����m�肵�Ă���_����s���ׂ��ł����炠�܂�}���Ȃ��悤�ɂ��Ă�Ƃ���������v��𗧂Ă܂��傤�B

�Z���̐\�����݂͌��Ϗ�������Ώo���܂��̂ŁB

�@

| �����e�i���X�T�C�g |

|

�����e�i���X�Ƃ͕ێ�E�_���̈Ӗ��ŁA�����L���Ȍ��݂����ȖʂŌ�������Ă��܂��B

�����������g���Ă��镨��厖�ɒ����������悤�Ƃ���L���ȐS����āA��p�ʂł��V�������ւ�����w������������d�グ�悤�Ƃ��郁���b�g�������Ă��܂��B

���̃T�C�g�ł́A�r���̂܂�A�����̂���A�n�E�X�N���[�j���O�A�J�r�A�_�j�A�ȃG�l��t�H�[���ȂljƂɊւ��邲�ƒ�ɂȂ�ׂ��g�߂Șb����ȒP�ɐ������Ă��������Ǝv���܂��B

����Ȃǂ��������܂�����A���C�y�ɂ����k���������B

|

�r���̂܂��

�P�D ���C��̏ꍇ

��ԑ������A�����̐��������Ă�����Ȃ��c�E�Ɠd�b������܂��B���̏ꍇ�A�܂����ɒu���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͕̂��C��̂����݂ŁA��{�I�ɗ���

�Ɛ�i�V�����[���j�̔z�ǂ͂Ȃ����Ă���A�w�ǂ̏ꍇ���̖тȂǂ���̔r�����ɋl�܂��Ă����ԂɂȂ��Ă��܂��B

��̔r�����ɂ��̂��܂�Ɨ����̐�������ɂ����Ȃ藁���̕��Ɍ��������邩�̂悤�ɍ��o�������������悤�ł��B

�܂���ɂ͐�̔r�����̏�W���O���i���ɂ܂킷�j���̃S�~����菜���Ă��� �����B�����Ƀp�C�v�̂܂肾�Ǝv��Ȃ��ň�x�����߂����������B

�Q�D �䏊�̏ꍇ

�䏊�̏ꍇ�͔r���p�C�v�������Ǝv���܂��B�r���ǂ͕�������Ă���Ƃ���ɂ�蔢�Ȃǂ��܂�A���̊��蔢�Ɏ��X�ƈٕ�������������r���ǂ̂܂�̌����ƂȂ��Ă���ꍇ�������悤�ł��B

�܂���ɂ͂܂�������̔r�����ɂ���S�~��S����菜���܂��B���̎��ɗ�����̔����ڂ��炢�܂ł͐��𗭂߂Ă��������B�i�r�������z���킩��łӂ����ł��j�������܂�����r�����̋z����i�܂��͎�j���㉺�ɓ��������蔢�Ȃǂٕ̈��͂ŏグ�����ŌJ��Ԃ��Ă��������B

�������Ă����ٕ�����菜���Ί����ł��B �ʂ̌����Ƃ��āA�i�N�̖����Ō`�������܂������A���̏ꍇ�M����������r�����ɗ��������30���قǑ�����A���ɂ��z���ǂ̋l�܂�͖h���܂��B

�䏊�͎��O�̔r�����≺�����Ƃ̊֘A�Ȃǂ��낢��Ȍ������l�����܂��̂ŁA���̑��̌����̏ꍇ�͂����₭������ �B

<���C���[�g�p�ł̍��>

��������Ȃ���Ԃł��B ��������Ȃ���Ԃł��B

���C���[���h�����N���[�i�[(�ǃc�[��)���g���ٕ����������܂��B ���C���[���h�����N���[�i�[(�ǃc�[��)���g���ٕ����������܂��B

�ٕ�����ꂫ�ꂢ�ɗ���܂����B �ٕ�����ꂫ�ꂢ�ɗ���܂����B

�R�D �g�C���̏ꍇ

��֊�̂܂�́A�r���ǂ��傫���̂łȂɂ��������Ƃ��ċl�܂点�Ȃ�����A�ȒP�ɂ͋l�܂�Ȃ��\���ɂȂ��Ă��܂��B

�܂�̌����ň�ԑ����̂������p�i�A���Ɏq���̂�������₨�َq�A�O�Ԗڂɂ��N���ɂ�鉘���i���ʂ̂�������܂�Ă���̂ŕւ̔S���x�������j�⑽�ʂ̃y�[�p�[�̗����߂��������ł��B

�����ꕨ�𗎂Ƃ��ċl�܂点���ꍇ�́A�֊���͂����ė��Ƃ���������菜���̂��K�ȏ��u�ł����A����͏������I�Ȓm���ƋZ�p���K�v�ƂȂ��Ă��܂��̂Ő��Ǝ҂ɔC��������������������܂���B�i���ɕ֊�̎�t�˂��̒��߉���������A�t�����W�Ƃ����y�䕔���͉��r���i�Ȃ̂Œ��ߕt��������Ɗ���Ă��܂��܂��B�j

�܂��ŋ߁A�ߐ��̂��߂Ƀ^���N�Ƀy�b�g�{�g�������ė����ʂ�����l�����܂����A���̂��߉���������ɂ����Ȃ�A�܂�̌����ƂȂ��Ă��܂��B

������x�̒����͍����x������܂��A�����ʂ��v�Z���ꂽ�v�ɂȂ��Ă��܂��� �ŁA�܂���l����Ƃ��Ȃ����������ł��傤�B

�����܂��Ă��܂��������z���@�i���ɋz���S�����������́E�E�E���͐̂���Ȃ����u�J�b�|���v�ƌĂ�ł��܂����A���ꂩ����u���o�[�J�b�v�v�Ƃ������O�Ő������Ă����܂��j�ʼn��x�������グ��悤�ɌJ��Ԃ��Ƃ��������̂܂�͎��܂��B

�����낢��ƌĂі�������u���o�[�J�b�v�A�v�����W���[�A�ʐ��J�b�v�A�����ăX�b�|���A�J�b�|���v�ȂǁB

��Ȃ̂�����ĂĐ��𗬂��Ȃ����ƁB�֊킩�琅�����ӂ�Ă��܂����肵���炽���ւ�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B�܂��~������߂āA�֊���ɂ���ȏ㐅������Ȃ��悤�ɂ��Ă���A�Ώ����܂��B

A.�֊�̔r�����ɋ�C������Ȃ��悤�Ɂu���o�[�J�b�v�v���������A�P��Ђ��܂��B����ł��_���Ȃ琔��J��Ԃ��܂��B���܂�͂�����Ɖ�������юU���Ă��܂��̂ŐT�d�ɁB

B. �u���o�[�J�b�v�v���y�������Ă��߂Ȃ�A�͂����Ă���Ă݂܂��B���̂��߂ɂ́A��������юU��Ȃ��悤�ɑ傫�ȃr�j�[���Ɍ��������A�����Ɂu���o�[�J�b�v�v���

���A�֊�ɃZ�b�g���܂��B

C. �r�j�[�������S�ɕ֊���������Ă��邱�Ƃ��m���߂āA�u���o�[�J�b�v�v��r�����ɉ�����������������͋����J��Ԃ��܂��i�ӊO�ƒN���������Ă��܂��j�B����ł��܂肪�Ƃ�Ȃ���A���̋Ǝ҂ɘA�����܂��傤�B������Ђ������ł���E�E�E�B

�u���o�[�J�b�v�v�̌`��

�ǂ���ł������̂ł����A���̂ق��͘a���֏��ɂ͎g���܂���B

�ǂ���ł������̂ł����A���̂ق��͘a���֏��ɂ͎g���܂���B

�܂��r�����Ɂu���o�[�J�b�v�v�������Ă����܂��B �܂��r�����Ɂu���o�[�J�b�v�v�������Ă����܂��B

���ւ������Ɖ�����C���܂��B ���ւ������Ɖ�����C���܂��B

��C�Ɉ��������܂��B���̎����܂��Ă��鐅�ʃM���M���܂ň��������Ă��������B���n�l�ɒ��ӁI ��C�Ɉ��������܂��B���̎����܂��Ă��鐅�ʃM���M���܂ň��������Ă��������B���n�l�ɒ��ӁI

���֊�̂܂萅�ǂɃX�P�[���i�r�����Ɋ܂܂��A�_����_�����Ɋ܂܂��J���V�E���ƌ��т��Ăł���j�Ƃ���Ō`�������т���ċl�܂�ꍇ�������A����͎s�̂̊ǒʋ@�i�悪�o�l�ɂȂ��Ă���͂肪�ˏ�̂��́j���g���ăX�P�[������邩�A�r���ǂ�ւ��邵�����@�͂���܂��Z�p��v���܂��̂ŁA��������s�̂̃p�C�v�p��܂ȂǂŒ���I�Ɏ�菜���Ă��������B�����Ă����Ƒ傪����ȍH���ɂȂ肩�˂܂���̂ł����ӂ��������B

���R���

������H�����Ǝ���߂��͂��Ȃ̂ɁE�E�E �ق�̏������R��Ă��Ă��A��ӂł��Ȃ�̐��� �ɂȂ�܂��B

���}�ɒ����Ă��܂��܂��傤�B

�����̐��R���

�����R��̌����́H�ǂ�ȏł���

�P�D�n���h���������ς��ɒ��߂Ă����̐�[���琅���~�܂�Ȃ��B

������̃R�}�p�b�L���O�̖��Ղ������ł��B�O�����h�i�b�g�����߂Ă͂����܂��B�n���h�������ɉȂ���X�s���h�����Ə㕔�����o���܂��B�s���Z�b�g�ŃR�}�p�b�L���O�����o���Č������܂��B���̋t�̎菇�Ō��ɖ߂��܂��B

�Q�D�p�C�v�̍�������R��Ă���B

�O�p�p�b�L���O��������ł�̂ŁA�V�������̂Ɏ��ւ��܂� �J���[�r�X�����߁A�n���h�������o���܂��B ���ɃO�����h�i�b�g�����߂Ĕ������܂��B�O�����h�i�b�g�����̎O�p�p�b�L���O���������܂��B�t�菇�Ō��ɖ߂��܂��B

�R�D�n���h���̎��̍�������R��B

�i�b�g�̂��݂�p�b�L���O�̖��Ղ������ł��B �p�b�L���O�����ւ��܂��B �p�C�v�̂����̃i�b�g�����߁A�p�C�v���͂����܂��B

���Ƀp�C�v�p�b�L���O����肾���A�V�i�̃p�C�v�p�b�L���O�̓�d�ɂȂ��Ă��鑤����� ���Ă͂ߍ��݂܂��B ���̋t�̎菇�Ō��ɖ߂��܂��B

�i���Ӂj�u�p�b�L���O�v�͕K�������ɂ͂ߍ��݁A���̂��ƃp�C�v�����t���܂��B

���������i�P�����j�̂����� ���P�����@�����E�����̐��������ꂼ��Ɨ����Ă������

�ԍ����i������

1 �R�}�p�b�L���O�n���h�����J����ƁA���̃p�b�L���O�������ŏオ��A��������o��

2�p�C�v�p�b�L���O�p�C�v�̕t��������̐������h���p�b�L���O

3�p�C�v�����O�p�C�v�p�b�L���O������������

4�J���[�r�X�n���h�����X�s���h���ɌŒ肷��r�X

5�n���h��

6�O�����h�i�b�g(�p�b�L���O������)�O�p�p�b�L���O������������

7�O�p�p�b�L���O�i�����n���h�����p�b�L���O�j�n���h���̃X�L�}����̐������h���p�b�L���O

8�X�s���h���n���h���̎�

9���݃p�C�v

10������

�����ۂɎ��ւ��Č��܂��傤�I

�悸�͎~�������~�߂܂��B�~�����̏ꏊ���킩��Ȃ����͐����ǂ��Ǘ��l����ɕ� ���ĉ������B�i���� �A�Ƃ̓�����t�߂ɗʐ���Ə��������ӂ�������܂��j

���ւ����I�������~�������J���āA ���R�ꂪ�Ȃ����悭�m�F���ĉ������B

�����̃p�b�L���̎��ւ�

��Ƃ̑O�ɏ���������́@�p�b�L���A�X�p�i(�������y�ю~����p)�A�s���Z�b�g�B

1.�~������߂܂� ��肩�����͂��߂�O�ɁA�~������߂܂��B�~�����̓X�p�i�œ��̕������E�։ƕ܂�܂��B

���[�^�{�b�N�X���ɂ���~�����́A�n���h�����E�ւ܂킷�����Ő����~�܂�܂��B

2."�㕔"���͂����܂�

�X�p�i�Łu�p�b�L�������v�����߂Ă���n���h����S�J���A"�㕔"���͂����܂��B

3.�����p�b�L�������o���܂�

�㕔"���͂�������A�s���Z�b�g�Ȃǂł����p�b�L�������o���܂��B

4."�㕔"���͂߂��݂܂�

�V�����p�b�L��(�ӂ��ƒ�p��10�~���ł�)��"�㕔"�̌��ɍ������݂܂��B

���ɁA��������"�㕔"���ȂȂ߂Ɏ����A�p�b�L���������Ȃ��悤�w��Ōy�������Ȃ���͂߂��݂܂��B���܂��͂���Ȃ��Ƃ��͍��E��2�`3��܂킷�Ƃ͂܂�܂��B

5.�X�p�i�ł�������ƃn���h����߂Ă���A�X�p�i�Ńn���h�����������x�Ɂu�p�b�L�������v��߂܂��B

6.�~�������J���܂��������~�����J���ĉ������B

����Ő�����͎~�܂�͂��ł��B�����~�܂�Ȃ��ꍇ�́A�������̓_�����K�v�ł��̂ŁA�����ljc�Ə����s���F�̋������u�H�����Ǝҁi�w��H���X�j�ɂ��\�����݂��������B

�g�C���̐��R��

�~������߂Ă���A�������`�F�b�N���܂��B

���[�^���N���̍\�� �����~�܂�Ȃ��Ƃ��A�܂��~�������~�߂�Ƃ�����Ƃ��炷�ׂĂ͎n�܂�܂��B

����łƂ肠�� �����͎~�܂�̂ŁA�������痎�����đΏ����܂��傤�B

����g�C���̃^���N�̓��o�[���Ђ˂邱�Ƃɂ���Đ�������܂����A���o�[���Ђ˂�Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�����S���Ƃ����g�t�^�h���J���邱�Ƃł��B��������^���N���̐�������܂��B

�^���N���̐��������Ă����ƁA���ɕ����Ă��镂������������܂��B����ƃ{�[���^�b�v�������쓮���ĐV���Ȓ������Ȃ���A������������̍����܂ŏオ���Ă���Ɛ����~�܂邵�����ɂȂ��Ă��܂��B

���̗l�ɂ������̕��i���A�����Ă��邽�߁A�����~�܂�Ȃ��g���u���ɂ͕����̌���������A���ꂼ��Ώ��@���������Ă��܂��B

1.�����S���ɌŌ`���܂��͂��܂��Ă���

2.�����S�����͂���Ă���

����̈ʒu�ɕ����S�����Z�b�g���܂��B

�V�������Ă���悤�ł���ΐV�������̂Ɏ��ւ��܂��B���j��H�X�Ȃǂōw�����邱�Ƃ��ł��܂��B

3.�����������ɂ���܂��Ă���

4.�������̃A�[�����܂�Ă���

�P�ɕ������̃A�[�����͂���Ă���ꍇ�̓A�[�����˂����߂Β���܂����A�������̃A�[�����܂�Ă��܂��ƁA����グ�ł��B������ׂ������ɘA�����ďC���𗊂ނ�������܂���B

5.�ꌩ���Č�����������Ȃ�

�ǂ̃P�[�X�ɂ����Ă͂܂�Ȃ��ꍇ�́A�{�[���^�b�v�ق̂Ȃ��̃p�b�L�������Ղ��Ă���\���������ł��B���̏ꍇ�͐��Ǝ҂ɏC�����˗����邵������܂���B

�g�C���r���ǂ���̐��R��

�@�@�@�@�@�@  �A�p�[�g�ɂ悭����^�C�v�ł��B �A�p�[�g�ɂ悭����^�C�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@ ���̔r���ǂ̊e�p���ڂ��琅�R�ꂵ�Ă��܂����B ���̔r���ǂ̊e�p���ڂ��琅�R�ꂵ�Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@ ��x�S�����O���܂��B ��x�S�����O���܂��B

�@�@�@�@�@�@ �R�����̃p�b�L�����ׂĎ�ނ��Ⴂ�܂��B(�ʐ^��2������) �R�����̃p�b�L�����ׂĎ�ނ��Ⴂ�܂��B(�ʐ^��2������)

�����V�����[�̐��R��

�@�@�@�@�@�@  �A�p�[�g�ɂ悭����^�C�v�ł��B �A�p�[�g�ɂ悭����^�C�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@ ���̃V�����[�w�b�h���琅�R�ꂵ�Ă��܂����B ���̃V�����[�w�b�h���琅�R�ꂵ�Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@ ���̍��������ł��B�������̏㑤���ƃp�b�L������������Β���܂����A����͉��̕����i�z�[�X�ƒ������Ă���j�ł����̂Ńz�[�X���Ƃ̌����ɂȂ�܂��B ���̍��������ł��B�������̏㑤���ƃp�b�L������������Β���܂����A����͉��̕����i�z�[�X�ƒ������Ă���j�ł����̂Ńz�[�X���Ƃ̌����ɂȂ�܂��B

�g�C���̐��̏o���悭�Ȃ��B�o�Ȃ��B

�ЂƂЂƂ`�F�b�N���B

�܂��֊���Ɏc���Ă��鉘���𗬂��܂��B�o�P�c�Ȃǂɐ�������ł��ė����Ή����͗���܂�����A�������Ă���_�����܂��傤�B

�`�^���N���ɂ��������܂��Ă��Ȃ��ꍇ

�E�f���̉\����T��f�����Ă���̂ł���A���R���͏o�܂���B�����Ȃǂ��琅���o�邩�m���߂܂��B

�E�~�����͕܂��Ă��Ȃ����~�����͍d�݂Ȃǂł���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�q�ǂ����������炵���肷�邱�Ƃ�����܂��B�~�������v���ɉĊJ���Ă݂܂��B

�E�������������������Ă��Ȃ����������₻�̃A�[�����ǂ����Ɉ���������A���R�ɓ����悤�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B���t���� �u�߂��Ă݂܂��傤�B

�E�R�̂����̂ǂ�ł��Ȃ���L�R�̂�����ł��Ȃ���A�{�[���^�b�v�̌̏�̉\���������ł��B���Ǝ҂ɘA�����邵������܂���B

�a�^���N���ɂ͐������܂��Ă���ꍇ�^���N���ɐ������܂��Ă���Ȃ�A�^���N����̔r�������܂������Ă��Ȃ��킯�ł��B

���o�[�ƕ����S�����Ȃ��ł��鍽����Ă��Ȃ����m�F���Ă��������B������Ă���ƁA�����S�����オ�炸�A�r������܂���B���}���u�Ƃ��āA�j����r�j�[���̂Ђ��ő�p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�₳�����n�E�X�N���[�j���O

�Ƃ̂��|��������ꍇ�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��{�I�ɏ�i�V�䑤�j���牺�i���� ���j�ɂ悲��𗎂Ƃ��A�������O�i���ւȂǂ̏o�����j�Ɍ������đ|�������܂��B

����͂��������|�������ꏊ���x�ƌJ��Ԃ��Ȃ����߂ł��B�����̑|�����厖�ł��B�l�ɂ���Ă����͂��ꂼ��ł����A���Q�l�܂łɏЉ�Ă���܂��B

�g�C���̂������

�Ƃ��ɉ��ꂪ�ڗ��͕̂֊�ŁA���������ꂢ�ɕۂ��߂ɂ́A�������l�������y�[�p�[�Ő@�����A�u���V�ł���������̂ł����Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��̂�����ł��B

������Ƃ�������Ȃ�A�g�C���p��܂������y�������邾���ł��ꂢ�ɁB

��{�I�ɐl�Ԃ̑̓�����o�鉘��͎_���ł��̂ŁA��܂͎_���̂��̂��g���܂��B�����čŌ�ɁA�Z�܂��̐�܁i�A���J�����̂��́j�𐔓H���Ƃ��A������x���𗬂��̂�Y�ꂸ�ɁB�_����܂��A���J���Œ��a�����A���̃o�N�e���A����邽�߂̕��@�ł��B

�P�D�֊�̓��������ꂢ��

�g�C���b�g�y�[�p�[������ɒ�����ăg�C���p��܂𐁂��t�����炭�����܂�(��ӂ��Ă��������������₷���j�B���Ɉ�x�����A�����u���V��֊�̓����ɓ��ꍞ��ŁA�����藎�Ƃ����ꂢ�ɗ����܂��B�ׂ��������͎g���Â��̃n�u���V�ƃN���[���N�����U�[���g���Ă݂Ă��n�j�B

����ł����Ȃ��ꍇ�͑ϐ��T���h�y�[�p�[�i�T�O�O�`�U�O�O�Ԉʂ̂��́j�ŁA�₳�����������Ă݂Ă��������B�z�[���Z���^�[�ȂǂŔ����Ă��܂��B

�������܂镔���̉�������̕��@�ŗ����܂��B

�Q�D�֍��̗������s�J�s�J�֍��̕����́A�قƂ�ǂ��v���X�e�B�b�N���łł��Ă���A�g�C���p�̐�܂����߂��Z�܂��̐�܂Ő@���܂��B �֍��J�o�[�����Ă�����������X�����₷���Ȃ�|�����y�ł��B

������ �_���ƃA���J�����̐�܂��Ɏg���ƁA�L�łȃK�X���������邱�Ƃ�����댯�ł��B��Ɉ�

���ɂ͎g��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�K���X�̖�����

������Ƃ������������œK�I���ʐ��ꂽ���̕������ꂪ�悭������悤�ȋC������̂ł����A���͓܂�̓��A�������͒������オ��O�̕����L���L�������A���ꂪ�悭�����₷���Ȃ�|�������₷���Ȃ�܂��B

���z���_�ł�����Ă��鎞�ȂǂɃ`�F�b�N�������������ł��傤�B

��܂Ł~��`���ăK���X�p��܂��~��ɃK���X�S�ʂɃX�v���ꂵ�܂��B

�^�I���𐅂Ōł��i��A�X�~�̕����璆���Ɍ����Đ�܂��̂ς��Ȃ���@���Ƃ�܂��B��̕ی�̂��߂ɂ̓S����܂��B�[�������܂�Ԃ��Ďg���ƕ֗��ł��B

�����6�A7���قNJ�������A���������ꂢ�ȃ^�I���őS�̂�@���A��ܕ������S�ɐ@�����ƃs�J�s�J�ɂȂ�܂��B

�K���X�ʂɂ����V�[�����͂���

1.�K���X�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��āA�y�ȂǂŃV�[���̕\�ʂɍׂ����������܂��B���ɃV�[���𐅂ł����Ղ�� �炵�A�ォ��䏊�p�̃��b�v���Ă��炭�����Ă���A�w�ł͂����Ă��������B

2.�c�����ڒ��܂́A�x���W���⏜���t�Ȃǂ��J�b�g�Ȃɂ��Čy��������܂��B���̌�A�K���X�p��܂��ł��i�����^�I���ɂ��Đ@������Ă��������B

���C��̂������

�v���y���^�̏ꍇ�E �H����K�[�h�����A���߂˂��Ȃǎ��O������̂͑S���O���܂��B������̔r�����Ƀt�^�����A�����𗭂߂Ă����Ɏ_�f�n�̕Y���܂�����P�`�Q���Ԃ��u���܂��B���ꂪ�����オ��A�ȒP�ɂ悲�ꂪ�����܂��B

�����W�t�[�h�^�̏ꍇ�G

�@�@�@�@�@�@  �V�X�e���L�b�`���ɂ悭����^�C�v�ł��B �V�X�e���L�b�`���ɂ悭����^�C�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�����W�t�[�h�̃t�B���^�[�i�ԁj�̕��������O���܂��B

�@�@�@�@�@�@ �t�B���^�[���O���܂����B �t�B���^�[���O���܂����B

�@�@�@�@�@�@ �H��͗v��܂���ł����B�i���i�͂Ȃ����Ȃ��悤�Ɂj �H��͗v��܂���ł����B�i���i�͂Ȃ����Ȃ��悤�Ɂj

�@�@�@�@�@�@ �����������Ԃ悲��Ă܂��B �����������Ԃ悲��Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�����i����t�[�h�̓����Ƀ��b�v��\����Ă������������ł��傤�B���b�v�̒[�̓e�[�v�ȂǂłƂ߂Ă����Ă��������B

�@�@�@�@�@�@ ���̃t�B���ɂ��Ă��鉘�ꂪ�����Ƃ���������ł��B ���̃t�B���ɂ��Ă��鉘�ꂪ�����Ƃ���������ł��B

�@�@�@�@�@�@ �d�������10���`15�����炢�͎ύ���ł��������B�����������ȁE�E�E�H �d�������10���`15�����炢�͎ύ���ł��������B�����������ȁE�E�E�H

�@�@�@�@�@�@ �܂������͂��т�����������蔢�Ȃǂł����藎�Ƃ��A�d���܂��͐�܂��L�b�`���y�[�p�[�Ɋ܂܂��\��Ă����A30���ȏ�o���Ă���y�[�p�[���Ƃ͂�����Ă��������B(�ʐ^�̓X�`�[���ŗ��Ƃ��܂���) �܂������͂��т�����������蔢�Ȃǂł����藎�Ƃ��A�d���܂��͐�܂��L�b�`���y�[�p�[�Ɋ܂܂��\��Ă����A30���ȏ�o���Ă���y�[�p�[���Ƃ͂�����Ă��������B(�ʐ^�̓X�`�[���ŗ��Ƃ��܂���)

�@�@�@�@�@�@ ���ꂢ�ɂƂ�܂����E�E�E���ȁH ���ꂢ�ɂƂ�܂����E�E�E���ȁH

�@�@�@�@�@�@ �܂��������ꂪ�c���Ă���ꍇ�́A�g�����������u���V�ȂǂŖ��������Ă��������B �܂��������ꂪ�c���Ă���ꍇ�́A�g�����������u���V�ȂǂŖ��������Ă��������B

�@�@�@�@�@�@ �O�����t�̎菇�Ŗ߂��Ă��������B �O�����t�̎菇�Ŗ߂��Ă��������B

�@�@�@�@�@�@ �����ł��B �����ł��B

�@�@�@�@�@�@�� ���O���Ȃ������� ���[�^�[�̂����{�̂����̕ǂȂǂ́A�܂����蔢�Ȃǂł��т��������������藎�Ƃ��A �L�b�`���y�[�p�[�ɐ�܂��ӂ����ē\��t���Ă��������B

���炭�o���Ă���y�[�p�[���Ɛ@�����A���ڂ�����������Ő��@�����Ċ����ł��B

�u�����U�v����ȕ��@���I

�y��������Ȃ�g���ݎc���̃r�[���h�����ʓI�B��������Ƀr�[�����܂܂��āA�T�b�Ɛ@�������ʼn��ꂪ���ꂢ�ɂȂ�܂�

�K�X�����W�̂������

�o�[�i�[��M�̂Ђǂ�����́A�܂邲�Ǝϐ��ė��Ƃ��܂��B �傫�ȓ�ɂ��������������Ă���Ȃ��ɁA�o�[�i�[��M������10������20���ς܂��B

�����g���Ď��u���V�ʼn���������藎�Ƃ��܂��B�����ɂ�������́A�X�`�[���E�[���Ƀ\�t�g�N�����U�[�����Ă�����܂��B�i�ގ����z�[���[�̂Ƃ��̓X�`�[���E�[���͎g�킸�A�z���g���Ă��������j

�o�[�i�[�̎K��h�������ꍇ�́A�z�ɃT���_���Ȃǂ���ݍ��܂��@���Ă����Ă��������B

�ϐȊO�̕��@�Ƃ��ẮA�M�������ɒЂ��Ēu�������ł����������ł��B�����ɐ�܂������Ă������ق������� �I�ł��B

������̂������

�X�e�����X�̕ǂ�V��A���Ȃǂɔ�юU�������̉���́A�����ł��ڂ����z�ɐ�܂��������@�����܂��B

������������^���ɐ��ݍ���ł��܂������͗��Ƃ��̂��s�\�ɋ߂��A�ǂ�h����h��ւ��邱�Ƃɂ��Ȃ�A��������̑|�����厖�ł��B�Ώ��Ƃ��āA���i����ǂȂǂɃ��b�v��\����Ă������������ł��傤�B

������̂������ ���炩���z���X�|���W�ɐ�܂ƃ\�t�g�N�����U�[�����Ă����藎�Ƃ��Ă��������B���ɐ����A�����@�������܂��B

�d�グ�ɁA�T���_���������܂܂����z���������̔�Ŗ����ƌ��o�܂��B�X�e�����X�͉��f�������܂��̂ŁA�Y���܂͋֕��ł��B�܂��A�e���N�����U�[��X�`�[���E�[���͏������܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B

�Ɩ����̂������

�Ɩ����̎������Ԃ��Ȃ��Ɩ��肪�������ቺ���܂��B�i�P�N�Ԃ��Ȃ������ꍇ�A�䏊��40���A���� ���E�g�C���łP�O���̏Ɠx���ቺ�j

�u�����┒�M���Ȃǂ́A�M�̂��߂ɈӊO�ƃz�R�������₷�����߁A���܂߂Ȃ�����ꂪ��� �ł��B�܂��A�������̍ۂɂ́A���S�̂��߂ɂ��ꂮ����d����邱�Ƃ�Y�ꂸ�ɁB

�v���X�`�b�N�̃V�F�[�h�i�����j�̏ꍇ �����̃��j�Ȃǂ̉��ꗎ�Ƃ��́A�����̏�ɃL�b�`���y�[�p�[�Ȃǂ������߁A���̏ォ���܂������Ղ萁���t���܂��B

10�`20����A���ꂪ�����オ�����炵�ڂ����z�Ő@�����܂��B

�d�グ�͐����\�����āA�������Ă����܂��B

�z���̃V�F�[�h�i�����j�̏ꍇ

�m���p�u���V�Ńz�R���𗎂Ƃ��܂��B�����ɂ�������́A�������G�Ђł������悤�ɐ@���Ă��������B���т��������ɂ́A���߂��䏊�p������܂̂����G�Ђ��ł��i���Ďg���悭������

���B

�a���i�ؐ��j�V�F�[�h�i�����j�̏ꍇ

�̘g�́A��ܐ@���A���@����A����@�����܂��傤�i���͂���@���̂݁j�B�T�b�V�u���V��� �d�C�u���V�Ńz�R�������Ƃ��A�����j��Ȃ��悤���Ɏ�āA�Ă��˂��ɂ���̂��R�c�ł��B

�Ɩ��� ������O�����u������d���́A�����ł��i�����^�I���ɃK���X�p��܂�t���ĉ����@�����܂��B���̂Ƃ��A�u������d���̌�������

�炷�Ɗ��d���邨���ꂪ����̂Œ��ӂ��Ă��������B

���`���[�ȒP�ȕ��@�͂��Â��̃\�b�N�X�𗼎�ɂ͂߁A�Ɩ�����@���܂��B���ꂽ��|�C���邾����OK�B

���E��̂������

�Ă̂Ƃ��`�������҂����҂��ɁI

1.���ʂ̂ق����|���@�ȂǂŎ��A��܂𔖂߁A�^�I�������Ă��߂ɍi��A���ɉ�����悤�ɂ��Đ@���܂��傤�B �p���ڂ���̕����ȂǁA���ꂪ���荞��ł���悤�Ȍ��́A�n�u���V�𗘗p���A���ꂪ���

����A��ܕ����c��Ȃ��悤�ɐ��@���A�J���@�������Ă��������B

2.���b�N�X�͏��ʂ̃c���o���ƃL�Y�≘��h�~�ɂ����ʂ�����̂ŁA���Ȃ��Ƃ��Q�����ɂP�� �͓h�肽�����̂ł��B���V�̓��̌ߑO������D�̃��b�N�X���ł����A�܂�Ȃǂ̊������x�����́A�ق��肪���Ă��܂��̂ő������߂čs���Ƃ悢�ł��傤�B

���b�N�X��h��]�T�̂Ȃ����́A�Ă̂Ƃ��`�ɐZ��������������ł��i���Đ@�������ł��n�j�B�k�J�Ɋ܂܂�Ă��鎉������������A�c�����o���Ă���܂��B

��̕ϐF��h�����@�I

��͎��C�����炢�܂��̂ŏ�̖ڂɉ����đ|���@����������A����@�������܂��傤�B�C�ɂȂ鉘��́A�����̑��������ōi������������Ŏ葁���@���܂��B

�Ȃ�ׂ������J���āA�������Ȃ���|�����܂��傤�B����ł������Ȃ��ꍇ�́A��A���J�����̏Z���p��܂𔖂߂����̂𗘗p�B���̌�͂��ꂢ�ȃ^�I���𐅂Ōł��i���āA������x�S�̂�@���A��ܕ������S�Ɏ�菜���܂��B�d�グ�ɐ���S�i�o�P�c�������x�j�ɐH�|��u�Q�t�قlj������n�t�����A��̑S��

���^�I���Ő@���܂��B

����͐�܂ŃA���J�����ɌX������̕\�ʂ𒆘a�����A�ϐF��h�����߂̂��́B����������邽�߂ɂ��A���Ў��H���Ă݂Ă��������B

�����ȃV�~���Ƃ���@

����̂��݂��Ƃ�

�����ł��ڂ����^�I���Ŗڂɉ����Ă�����܂��B���������݂́A��܂��������u���V�Œ@���悤�ɂ��A���ꂢ�ɂȂ����炨���Ő@���Ă���Ɋ��@�����܂��B���n�̂��݂̏ꍇ�̓A���R�[������ݍ��܂����z�Ő@���܂��B

�����イ����̂��݂��Ƃ�

���C���N�E�����G�̋� ���ŔG�炵���z�ł܂ނ悤�ɂ��ăC���N���z�����܂��B������x�Ƃꂽ��A�����ł��ڂ����z�Ő@���A�������z�Ő��C���Ƃ邱�Ƃ����x������Ԃ��܂��B�����ɂ������݂̂Ƃ��́A�̑O�ɐ�܂��������u���V�Œ@���悤�ɂ��ăC���N���o�����܂��B

���� �e�B�b�V�����������z�ŋz�����邾���z�����܂��B��܂��������u���V�Œ@���悤�ɂ��ĕ����o�����A�������z�ł܂݂Ƃ邱�Ƃ����x������Ԃ��܂��B���̂Ƃ��A�O������Ɍ����Ď��u���V���ړ������܂��B�����ł��ڂ����z�Ő@���A�������z�Ő��C���Ƃ邱�Ƃ����x������Ԃ��܂��B

�����傤��A�\�[�X�Ȃ� ���ڂ�������ł���A�����ł��ڂ����z�ł���Ԃ��@�������łƂ�܂��B�}���l�[�Y�Ȃǖ����̂��݂̏ꍇ�́A�u���v�Ɠ��l�ɂ��܂��B

���N�������E���G�̋� �e���s�������������u���V�Œ@���悤�ɂ��ĕ����o�����A�������z�Ő@����邱�Ƃ�����Ԃ��܂��B�e���s�����͊������Ȃ̂Ŋ��@���͕K�v����܂���B

���`���[�C���K�� �X����ꂽ�r�j�[���܂ȂǂĂė�₵�ł߂܂��B�ł܂����K�����w���Ȃǂł��������܂��B�c�������̓x���W���Ő@�����܂��B

�\�t�@�[�̉���i�z����\�t�@�[�A�C�X�̏ꍇ�j

|

�悲��̎��

|

���Ƃ���

|

�R�[�q�[�A�����A�~���N�A�ݖ��A

�\�[�X�A�A�C�X�N���[�� |

��Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B���ꂩ��A�ǂ��������z�ʼn������ċz�����B |

�r�[���A�ʏ`�A�}���l�[�Y�A�g�}�g�\�[�X�A���A�����A�[���`���A

�E�B�X�L�[���A���R�[���� |

���ڂ�������̏ꍇ�͐H�����ӂ肩���A�O��������������Đ@�����B���ꂩ�琅���܂܂����z�Œ��J�ɐ@�����B

���Ԍo�ߌ�̏ꍇ�͖�Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B

���ꂩ��A�ǂ��������z�ʼn������ċz�����A���̌㊣�����z�Ő@�����B����ł��A�ǂ������Ȃ��ꍇ�H�p�|���O�{���x�ɔ��߂���

��ܓ����A�����ĝ��a�����t���g�����l�ɏ�������B |

�o�^�[�A�}�[�K�����A

�H�p���������ށA�P�[�L |

�x���W�����̓A���R�[�������b�J�[���߉t�łP�T�{���x�ɔ��߂��t�𐔓H���炵�A�������z�Ő@�����B

����𐔉�J��Ԃ��B���̌��Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���g�p����B

�x���W���̃V�~���c�����ꍇ��L�̉t�����ɓ���Ď���ɐ����t���V�~���ڂ������Ƃ��R�c�B |

| �`���[�C���K���A�� |

�K�����܂ݎ��A���u���V���ł������āA��菜���Ă���x���W�����A���R�[�����g�p�����炩�����Ă���J�b�^�[�i�C�t�ō���邩���u���V�Ŏ�菜���B |

| ���ϕi�A�����G�̋� |

�x���W���ł��Ƃ��A��Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B

���ꂩ��A�ǂ��������z�ʼn������ċz�����B���ϕi�̎�ނɂ���ẮA�S������ �̂Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�����Ӊ������B |

| ���t�A�� |

��Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B

�V�~�����ς���̂ʼn��ό�I�L�V�t�����Q�C�R�H���Ƃ��B���̂Q�C�R����G�ꂽ�z�Ő@�����B�����s���̂��R�c�B |

| �A�A�̉t�A�y�b�g�̉��� |

�V�~�Ƃ��̎�����ʂ�ܓ��łʂ炵�A�H�p�|��������t�ɒ������O�t�̂�

��ܓ����A�����ĝ��a�����t�����ꂽ�����ɐ��炷�B

���S�Ɋ������������Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B���ꂩ��A�ǂ��������z�ʼn������ċz�����B |

�{�[���y���A�C���N�A

�}�W�b�N�C���L�A���b�N�X |

���ꂽ�����ɏ����t�𐂂炵�A�T�C�U�����u���Ă���A�������z�ŋz�����B

���܂������Ȃ��ꍇ�������̂ŁA���Ƃɑ��k����邱�Ƃ��A�������߂��܂��B |

| ���N�M�C���N�A���� |

���̉���͕��G�Ŕ��ɗ��Ƃ��ɂ����B�ʂ�ܓ��ʼn�������点�������z�ŏ[���ɋz�����B

���̌��Q�O�Occ�̂ʂ�ܓ��ɑ䏊�p������ܒ������P�t��n�������a���A���Ă��t���܂܂����z���������߂ɍi��A���ꂽ������@�����B���ꂩ��A�ǂ��������z�ʼn������ċz�����B

���̍�Ƃ𐔉�J��Ԃ��B�Ȃ��Ȃ����ʂ͏o�ɂ����B�����n�̉���́A�܂������Ȃ��ƁA�o�債�čs�����ƁB�����Ȃ��w�͂���B |

�ǂ̂������

���ݎ嗬�ɂȂ��Ă��郊�r���O�Ȃǂ̕ǂ́A�r�j�[���N���X���قƂ�ǂŁA���܂苭��������Ƃ���ǂ��͂���Ă��܂��B

�ł������܂𔖂߂����̂��A�X�|���W�Ɋ܂܂��Čy���@�������Ɛ��@�����邵�����@������܂���B�\�� ���ʉ��ɂȂ��Ă��Ȃ��A�^�C�v�Ȃ�A�������炢�����������Ă����v�ł����A�ǂ����Ă����т���Ď��Ȃ�����͂��̕��@�ŁB

�P�D��܂̉t�_���h�~�ɉƋ�⏰�ɐV������~���B

�Q�D�Z�܂��̐�܂�M�������łT�{���x�ɔ��߁A�X�|���W���[���[�����Đ��ݍ��܂���B

�R�D���[���|�͏ォ�牺�ւ�����B�Ђǂ�����̓i�C�����^���V�Ȃǂł�����B

�S�D�������Ɍ������ău���V�ł�����B

�T�D�ǑS�̂������Ȃ������ɂ��ꂢ�ȃ^�I���Ő��@�����Ă���Ō�ɋ�@�����B��������ł����Ȃ��悤�Ȃ�A�N���X��\��ւ��邵�����@�͂���܂���B���߂̂�����ꂪ�̐S�ł��B

�^�o�R�͓V�G�H

��͂蒃�F���ۂ��Ȃ����ǂ̌����͂ƌ����^�o�R�ɂ�錴������Ԃł��B�^�o�R�ɂ́A�j�R�`���A�^�[�����͂��ߖ�T�O�O��ނ��̐������ӂ��܂�A�����Ȑ����������荇��������P��ł͂���܂���B

�ł��邾���Ƃ̒��ŋi���ꏊ�����߁A�P�J�������ł��������Ƌz����X�y�[�X���m�ۂ���A�z���l���z��Ȃ��l���ǂ���̑����炵�Ă����K�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�i���ƂɘN��H

���܃^�o�R�̉����z���@�ۂƂ��Ē��ڂ���Ă���u�X���[�N�����v�B

�J�[�e���Ȃǂ̕z���i�̂ق��A�l�H�ϗt�A���ɗ��p�������̂��̔�����Ă��܂��B�j�R�`���A�A�Z�g�A���f�q�g���n�߂Ƃ���^�o�R�L�Ȃǂ����w�I�ɋz�����ď��L���܂��B

���܂̂Ƃ���A���ڕǂ����ꂢ�ɂ�����ʂɂ��Ă͉𖾂���Ă��܂��A�����z������Ă����Ƃ����_�ł́A��x�����Ă݂鉿�l�����肻���B

���i�́A�J�[�e�����ʏ�̑f�ނ̖�1.5�{�A�l�H�ϗt�A����30,000�~���x�ŁA�f�p�[�g��� �̓X�ȂǂŔ̔�����Ă��܂��B

���̑��̂������

�①��

���S���p�b�L���̉��� �S���͒ɂ݂₷���̂ŋ����ނ͎g�킸���u���V�Ȃǂł��邭�����艘����������A�����@�����܂��B���ꂪ�Ђǂ��Ƃ��͐�܂����������@�����Ă��������B�J�r���������Ƃ��́A���߂��Y���܂Ő@���A���ɃA���R�[���Ő@���Đ��@�����܂��B

���ɓ� �①�ɂ̓����͑|����Y�ꂪ���ł����A�厖�ȐH�i��ۊǂ���ꏊ�ł�����2�T�Ԃ�1�x���炢�͑|����S���������ł��ˁB�܂��ɓ��̕���S�������āA�ォ�牺�Ɍ����ĕz�Ő�ܐ@�����܂��B���ɐ��@�����܂��B��@�̕��Ăē��������������Ċ����ł��B

�J�r�̃����e�i���X

�J�r�̑�ɂ͓���ɂ߂Ă���l�������Ǝv���܂��B

�J�r�͕����Ă����Ƃ܂��܂��ɐB���ǂ̃V�~�ɂ��Ȃ�܂����A���N��悭����܂���B�����ŃJ�r�ɂ��Ă̐������܂����đ���l���Ă݂܂��傤�B

�J�r�̐���

�J�r�͖E�q��Ԃŋ�C����Y�����������Ɉړ��ł��܂��B�E�q�̏�Ԃł͖ڂɂ͌����܂��A��C������ł��܂��B

�����ɗ������J�r�́A�K���Ȑ����Ǝ��x������Δ��肵�ێ��ƂȂ�A�킸���ȉh�{��������ΐ������A�ڂɌ�����傫���̋ێ��̏W�܂�ɂȂ�A�ێ���ɂ����炵���E�q�����܂��B

�⍕�̃J�r�̐F�́A�\���Ɉ������ɃJ�r�����o���F�f��E�q�̐F�ŁA�J�r���ڂɌ������Ԃ܂ő��B���Ă���Ƃ������Ƃ́A�����ɖE�q���T���U�炳��Ă���ƍl���Ă��������B

�J�r�̐����₷�����x�����Ƃ��Ă̓J�r�͋�C���̐����𗘗p���Ĉ�̂ŁA���ɉt�̏�̐���K�v�Ƃ��܂���B�܂��J�r�́A���x�̍���ɂ���Đ����Ă����ނ��ς���Ă��܂��B

�D�����J�r�͑��Ύ��x�X�O������X�T���A�������J�r�͂W�O�`�X�O���A�D�����J�r�͂V�O�`�W�O���̎��ɐ������܂��B

�D�����J�r�ɂ́A�������сA�������сA���F�y��l�ہA

�������J�r�ɂ́A���������сA�������сA

�D�����J�r�ɂ̓��X�c���N�^�X���������сA���킫���������сA���������납�тȂǂ��L��܂��B

��ʓI�ɑ��Ύ��x�������قǃJ�r�̐������x�͑����A�����ł���J�r�̎�ނ������܂��B

���ǂ�Ȃ��̂ɃJ�r�������₷���́H

�Z��̍ޗ��ɂ͖؍ށA���A��A�h���A�r�j���N���X�ȂǁA�L�@�f�ނ������܂܂�A�����̂قƂ�ǑS�Ă��J�r�̉h�{���ɂȂ�܂��B�Ƃ̒��̗L�@�f�ނɎ��C������J�r�͔������܂��B

�J�r�̉h�{���ɂȂ��\�I�Ȃ���

�i�P�j�A�����听���Ƃ���؍ށA�x�j���A�z�A���A��

�i�Q�j�����������听���Ƃ���v���X�`�b�N���i�A�h���A�ڒ��܁A�����r�j���N���X�A�V�����[�p�J�[�e��

�i�R�j�L�@�f�ނƖ��@�f�ނ̍������p�{�[�h�A�h���

�����ӃJ�r�́A�킸���̉h�{���Ő������A�Z����̕i���A���ϕi���A�v���i��@�ې��i���J�r���蒅���܂��B�Ƌ����p�i�ɂ��J�r�͔������܂��B�܂��A�āA�������A�˗ށA�����A�����A���z�A�ő��Ȃǂ̊����H�i���J�r�̉������₷��

�̂ł����ӂ��B

���ǂ�ȂƂ���ɃJ�r�͐�����́H

�J�r�́A�����A��������A���ʏ��ȂǁA�����g�����莼�C�̂���ꏊ�ɐ����₷�����̂ł��B

�܂��A�g�[�����t����]���������ȂǁA���K���X��T�b�V�Ɍ��I�������܂��B���I��������

�Ă��̐������������Ȃ��ꏊ�ł���ǖʂƃN���X�̊ԓ��ɂ��J�r�͐����܂��B

���̏ꍇ�A�N���X���R���N���[�g�̕ǖʂ���͂���Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�|�J�r���������₷���ꏊ�|

�����V�R��

���ʏ��Q�P��

������Q�O��

�Q���P�W��

���� �P�U��

�L�b�`�� �P�S��

�g�C���P�O��

���ʔ��P�O��

�^���X�U��

���J�r�̖h�~�ɂ���

�J�r�h�~�ɂ��ẮA�����̏����A����уJ�r���ێ���ԂŖE�q���ł���O�ɑ|�������Ă��܂�

���Ƃ���ŁA�~�Ɍ��I���ł����犣�����G�Ђő��߂ɂӂ���鎖���厖�ł��B

�܂��A��ʓI�ɂ͊��C���悭���邱�Ƃ���ł����A�Ă͊O�C�̎��x�������̂ŁA���C�����Ă����܂����

���Ȃ��ꍇ������܂��B�G�A�R���ŏ�������̂��ǂ��ł��傤�B

���ꂩ��A�Ƃ̑����z�ŕ��C��̊O���ɕ��u�ȂǑ��z�����ꍇ�A���C���l���Ȃ��Ƌ�C�̓���ւ����ł��Ȃ��Ȃ�J�r�̑��

�����ƂȂ�܂��B

�ؑ��̏ꍇ�A�؍ނ��J�r�ŕ����Ă��܂��A�Ƃ�����Ă��܂��܂��̂ł����ӂ��B

���J�r�������Ă��܂�����

�����̃J�r�́A���ю��p�̐�܂�A���f�n�Y���܂����ʓI�ł��B

�܂��A�N���[���^�C�v�̃N�����U�[�����u���V�ɂ��Ă�����̂��ǂ��ł��傤�B���f�n�Y���܂͎_���^�C�v�̐�܂Ƃ�������Ɏg���Ɖ��f�K�X���������邽�߁A���C������ȂǁA��舵���ɋC�����܂��傤�B

�Y���܂��J�r�ɓh�z�����痁�����炷���ɏo�܂��傤�B���f�K�X�͋�C���d���̂ŁA�J�r�Ƃ�܂��܂��Ă���A���Ⴊ�݂���ŁA���̃^�C�����u���V����Ȃǂ͊댯�ł��B

���@�Ƃ��ẮA���f�n�Y���܂��T�{���炢���Ŕ��߁A�h���p�̃R�e�o�P�Ȃǂ��g���Ėڒn�ɓh��A��������ޔ�����̂��ǂ��ł��傤�B�X�v���[����Ƃ��́A�����Y����̃}�X�N�Ȃǂ��g���A�z�����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�Ȃ��Ȃ������Ȃ��J�r�ɂ͉��f�n�Y���܂̌��t���e�B�b�V���y�[�p�[�Ɋ܂܂��A5���Ԃ��炢�͂���Ă����A�J�r��肪�I������炩�Ȃ炸��������̂��ǂ��ł��傤�B

�������A�^�C���ڒn��|������Ƃ��̓^���V�Ȃǂł��܂苭��������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�܂��g�C���E�^�C���p�̎_���̐�܂��Ђ�ς�Ɏg���Ɩڒn�������߂�̂Œ��ӂ��܂��傤�B

�r�j���N���X��V�����[�p�J�[�e���Ȃǂ́A�Y���܁A��܂𔖂߂��t�̂��g���ĎG�Ђ�Ђ�,�ł��G�Ђ��i��A�J�r���ӂ����܂��傤�B

���̌���ŗp�A���R�[������ݍ��܂����z�ŎE�ۂ��Ȃ���@���܂��B

�\�ʂ����̃J�r�ł������菜���₷���̂ł����A�����܂ŐH������ł��܂��Ă�������܂���B

���߂̑|�����̐S�ł��B ��A������A�V��A�ǂɂ����J�r�͒�����܂𔖂߂��t�ŎG�Ђ����点�Đ@���܂��B

���ɏ��ŗp�A���R�[������ݍ��܂��āA�E�ۂ��Ȃ���@���������A�悭�������Ă���|���@�������܂��B�����Ȃ芣�����G�Ђ�|���@���g�p����ƁA�J�r�̖E�q����юU���Ă��܂��悭����܂���B

�܂��A�J�r���|��������ۂɂ́A�S����܂�Y�ꂸ�ɂ͂߂܂��傤�B �f��ő|��������ƁA�Y���܂��܂Ŏ��ɂ߂Ă��܂��܂��B

�_�j�̋쏜

���_�j�͂ǂ�ȏꏊ�ɏo�邩

�_�j�͒n����̂�����ꏊ�ɂ��܂����A�l�Ԃ̐����ɉe����^����_�j�Ƃ��ẮA

�b����@�A�����M�[���N�����q���E�q�_�j�A

�l���h���c���_�j�A�C�G�_�j�A

�mᝂ�������q�[���_�j�A

�H�i�ɂ킭�R�i�_�j�A�T�g�E�_�j�Ȃǂ�����܂��B

[����ȂƂ���ɂ���_�j]

�E�q���E�q�_�j�A�c���_�j�͏�A���イ����A�z�c�A�ʂ�����݂Ȃǂɔ������܂��B

�E�C�G�_�j�̓l�Y�~�ȂǂɊ��Ă��܂��B�E�q�[���_�j�͐l�̔畆�Ɋ��A�ڐG�A�ߕ��Ȃǂ���ڂ�܂��B

�E�R�i�_�j�͕āA�`���R���[�g�A�`�[�Y�ȂǂɁA�T�g�E�_�j�͖��X�Ȃǂɂ��܂��B

�E�܂��A���A�L�Ȃǂ̃y�b�g�ɔ�������_�j������܂��B

���_�j�̑ގ��@

����̃_�j

�����g�A�}�C�N���h�Ȃǂ�p���A��̒��S��50���ȏ�ɂȂ鍂�M��1���Ԋ���������ƃ_�j�͎��ɂ܂����A���

�ƒ�ł��̕��@�͖���������܂��B����ɑ���͓̂������ł��B�������A��̃_�j������Ŗo�ł���ɂ͏���������܂��B�C����30������^�Ă̒��O���璋������܂ł̂������A�R���N���[�g�ȂǔM�������₷���ꏊ�ɏ�𐅕��ɒu���A�����������2���ɂ킽���čs�����Ƃ��K�v�ł��B���������ꏊ���Ȃ��Ƃ��͕ǂȂǂɗ��Ă����Ċ�����������܂��A���̏ꍇ�͗��\��ւ��Ă������花�����Ƃł��B�܂��A�y�̏�͎��C���z���Ă��܂��̂Ŕ����܂��傤�B

�����イ����̃_�j

���イ����̃_�j�쏜�͑�ςł��B���ɓ\��t�����Ă�����̂̓_�j�ގ����e�Ղł͂���܂���B�Ƃ�͂����\�Ȃ��イ����Ȃ�A��ȂǂƓ��l�ɍ��M�������Ē@���̂������Ƃ�����

�I�ł��B���ɓ\��t�����Ă��邶�イ����́A�Ód�C���_�j��тɋz���t���Ă���̂ŁA�ѓd�h�~�܂��U�z���đ|���@�������܂��B��p�̐�܂��g�������@���s���Ƃ��́A��ŏ\�����������Ȃ��Ƌt����

�ɂȂ�ꍇ������܂��̂ł����ӂ��B

���Q��̃_�j

�z�c�́A�ېA�ł���������̂��ŗǂ̕��@�ł��B�ȒP�ɏo����_�j�ގ��@�Ƃ��ẮA������������܂��B�������A���ꂽ���ɕz�c���O�Ɋ����@������|���@�������Ă��A�_�j�͔����قǂɌ��点����x�ł��B�����̌���

��������@�Ƃ��ẮA�Ɩ��p�̊����@�ł�1���Ԉȏ�̉��M������܂��B�ƒ�p�̕z�c�����@�́A�_�j�Ɋւ��Ă͂��܂����

���Ȃ��悤�ł��B

���ʂ�����݂̃_�j

��ʂ�����݂Ȃ�̂��x�X�g�B�ł���ΐ���@�Ő���ĉ������B����@���g��Ȃ��Ă��_�j�͗����܂����A����

�͒Ⴍ�Ȃ�܂��B�Ȃ��ʂ�����݂̓r�j�[���܂ɓ���ĊO����z�c�@���ȂǂŒ@���A�_�j�⚺��\��

�ɕ����オ�点����|���@�������܂��B���̍�Ƃ̑O�ɓ��Ɋ��������ʓI�ł��B

���ߕ��̃_�j

����@�Ő܂��B�����悭�h�a�����悤�ɁA���ɐʂ����Ȗڂɂ���̂��R�c�ł��B�܂��A�I������ߗނ���̏�Ȃǂɒu���Ə�_�j���ڂ邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

���畆�̃_�j

�畆�̃_�j�ł���q�[���_�j�Ɋ���邱�Ƃ́A�mᝏǂƂ����畆�a�ɂ��������̂Ƃ��Ȃ����Ƃł��B���������āA���̏ꍇ�͔畆�Ȃ̎��Â��邱�ƂɂȂ�܂��B�g�ɂ����ߗނ�Q��̐�����K�v�ł��B�܂��A�L�@�����_�n�̓��܂��T���ď��ɗ������_�j���n�����܂��B

���H�i�̃_�j

���M/80����1�����M����_�j�͂قڎ��ɂ܂��B�Ⓚ/�Ⓚ�ɂ�1���ȏ����Ă����_�j�͂قڎ��ɂ܂��B����/�����܂����Ė��������e��̂Ȃ��ł̓_�j�͐������܂���B

�������A���͐����Ă���ꍇ������܂��B����/�_�j�͐H���̓����ɂ܂œ��荞��ł��邱�Ƃ͏��Ȃ��̂ŁA�قƂ�ǂ̏ꍇ���ŋ쏜�ł��܂��B

���y�b�g

�����܂����ꂽ�����œ��������܂��B�Ђǂ��ꍇ�ɂ͏b��ɑ��k���܂��傤�B

�|���@�̗��p

��₶�イ����Ɍ��炸���܂��܂Ȃ��̂̕\�ʂɂ����_�j���Ƃ�̂ɑ|���@�͗L���ł����A���ɂȂ����_�j�̕����r�C������o�Ď����ɂ�܂���Ă��܂��Ƃ������_������܂��B

�_�j�̕��̓A�����M�[�̌����ɂȂ�̂ŁA�|���@�̎g�p���W�o�܂�2��3���d�˂�ȂǍH�v���K�v�ł��B�܂��A�S�~�����܂�����Ԃɑ|���@�̓_�j�̕�����o���邱�Ƃ����Ȃ��̂ŁA�_�j�ގ��͏W�o�܂��������钼�O�ɂ���Ƃ����������܂��B

�E�_�j��

�s�̂���Ă���E�_�j��́A���Ƃ��u�C�G�_�j�p�v�Ə�����Ă�����̂̓C�G�_�j�ɂ͗L���ł������̃_�j�ɂ͌����Ȃ��ꍇ������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B�����̂��̂͏�̓����ɂ���_�j�ɂ͌����܂���B��ɒ�����������̂��̂��A��܂��s���n��͈͂ɒ��ӂ��܂��傤�B

���_�j�̗\�h

�ƂɏZ�ރ_�j�͍����������D�݂܂��B�t�ɁA���x���オ�肷���Ȃ��悤�ɂ��Ď��C��S�ɂ���_�j�͖h�����Ƃ��ł��܂��B

����ɂ͊��C��p�ɂɍs���A���C�������ꏊ�ɂ͎��C�Ƃ�܂�u���܂��B

��A���イ����A�Q��Ȃǂ͂��܂߂ɓ��ɓ��Ă܂��傤�B��̏�ɂ��イ�����~���̂͋֕��ł��B�|�������������A�ߗނ��܂߂ɐ��Đ����Ȑ�����S�����邱�Ƃ��d�v�ł��B

�܂��_�j�͎h���L�������܂��̂ŁA���ɂ͖h���܂��B �Ă̂��������s�ŗ���ɂ��Ƃ�ߐ��Ă����������Ń_�j���킢���Ƃ����b���悭�����܂��B

�G�A�R���������ςȂ��ɂ��Ă����̂͂����߂ł�����@�ł͂���܂���B�ł���Ώ������C�������A�ǂ̒f�M�ނ��������Ď������オ��Ȃ��悤�ɂ���Ȃnj������̂̉��������������̂ł��B

�ȃG�l��

������Ƃ��������̋C�������傫�ȏȃG�l�ɂȂ���܂��B�d�����i�����ɗ��p�����_���͂Ԃ��܂��傤�B

���|���@

�W����܁i�|���@�̒��̃S�~�܁j�ɃS�~�����߂��܂܂ɂ��Ă����ƃ��[�^�[�̕��S���傫���Ȃ�̏�̌����ƂȂ�傫�ȓd�͂̃��_�ɂȂ�܂��B�������ꂢ�ɂ��Ă����܂��傤�B

������@

���́A�e�ʂ̂W�O����ڈ��ɓ���A����ȏ�̒����^����Ԃ��Ƌ@�B�I�ɖ�������

���A�d�͂�����܂��̂ł��܂薳���Ȏg�����͂�߂܂��傤�B

���①��

�①�ɂ̊J���Ԃ��P�O�b����Q�O�b�ɂ���ƁA��R���`�S���]���̓d�͂�����܂��B

�܂��A�����ȂǔM����Ԃ̂܂ܓ����ƌɓ��̉��x���オ��A���̉��x�ɂȂ�܂Ŕ���

�������ςȂ��Ɠ������炢�d�͂�����܂��̂łȂ�ׂ��M�����܂��Ă������܂��傤

�B�H�i�̋l�߂����ɂ��v���ӂŁA�Ⓚ���ŗe�ʂ̂T�O���A�①���łU�O�`�W�O�����炢�̗�

�ɂ��Ă����܂��傤�B�ɓ��̒ʋC���������Ȃ�ƁA�S�`�T���́A���_�ȓd�͂�����܂��B

���G�A�R��

�K�ȉ��x���߂�S�����āA�����ݒ�Ƃ��ĉď�̗�[���͂Q�W���A�~��̒g�[���͂P�X

�`�Q�O�����ڈ��ł��B�t�B���^�[�́A�Q�T�ԂɈ�x�̊����ł��������ĉ������B

�ق���Ŗڂ��܂�ƁA�ꃖ���łP�O�����̌����_�E���ƂȂ�܂��B�g�p���́A�Ռ��J�[�e���Ȃǂ𗘗p���ďȃG�l����

�����߂܂��傤�B

���e���r

�����R���Ő��������ł͎�d���̃X�C�b�`�͓�����ςȂ��ł��B����P�O���Ԏ�d������Ă���ƁA�N�ԂłW�`�P�O���v���̏ȃG�l�ɂȂ�܂��B

���A��ʂ̖��邳�Ɖ��ʂ��ő厞�ɂ������Ɣ�ׂ�ƁA��Q�S���̏���d�͂�����Ă���

���B�Ȃ�ׂ��K�x�Ȗ��邳�Ɖ��ʂŎg�p���A�ق��肪���Ȃ��悤�ɑ|�������A�e���r�̏�ɕ�

��u���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�@

DIY_TOP��

|